「勉強は質が大事か、それとも量が大事か?」——

みなが一度は考えたことがあるテーマでしょう。

効率よく成績を上げるために「質が重要」だという主張もありますし、

とにかく努力で乗り切ろうと考えると「量を積むべき」とも思えてきます。

では、実際はどちらが正しいのでしょうか。

結論から言えば、(少しずるいですが)

最初は量をこなすことが不可欠であり、その過程で質を磨いていく

というのが正しい姿勢だと私は考えています。

なぜ「量」から始めるべきなのか

勉強を始めたばかりの段階で「効率よくやりたい」「質を高めたい」と考える人は多いですが、

そもそも「質の高い勉強法」が分からない状態で効率を求めても空回りしてしまいます。

例えば、英単語の暗記方法。

いきなり「一度で確実に覚えられる方法」を探すより、まずはとにかく大量に書き、

声に出し、繰り返し確認することが必要です。

量をこなすうちに

「自分は書いたほうが覚えやすい」

「音読をすると覚えやすい」

といった学びが得られ、それが質の向上につながります。

数学の問題集も同じです。

最初から「この問題の解法を完璧に理解してから次へ」と構えてしまうと、

勉強が止まってしまいます。

まずは多少疑問点があっても先へ進んで多くのパターンに触れることで、

「こういう問題はこの公式が有効だ」という勘が育ち、効率的な思考へと変わっていきます。

つまり、量は質を生むための土台なのです。

有名人が語る「質と量」の関係

この考え方はスポーツや芸術の分野でも繰り返し語られてきました。

サッカー元日本代表の本田圭佑選手はインタビューで

「量をやってないやつに質を語る権利はない」

と話しています。

これはもちろんサッカーの練習についての話ではありましたが、勉強にも当てはまると思います。

とは言え、ただやみくもに量をこなすわけではなく、

「質を上げるための量を十分に確保する」

というのが大事だという結論でした。

また、メジャーリーグで活躍したイチロー選手も

「小さなことを積み重ねることが、とんでもないところへ行くただひとつの道」

と語りました。

これはまさに量を軽視しない姿勢そのものであり、

コツコツ積み上げた量の中からしか質の高いプレーや記録は生まれない、という真理を示しています。

さらに、かの文豪ヘミングウェイも

There is nothing to writing. All you do is sit down at a typewriter and bleed.

と言っています。

直訳すると

「書くということに特別なことは何もない。ただタイプライターの前に座って血を流すだけだ。」

という意味ですが、意訳すると

「書くことを学ぶ唯一の方法は、とにかく書くことだ」

といった意味になるでしょうか。

スポーツでも文学でも、質の高い成果は最初から存在するのではなく、

圧倒的な量を経て質が磨かれていくのです。

「質だけを重視して失敗する」パターン

勉強の現場でよく見かけるのが、「質を大事にしよう」とするあまり、

一問一問に時間をかけすぎて進まないケースです。

たとえば英語の長文読解で、辞書を引いて完璧に訳そうとして何時間もかけてしまうとか、

数学で一つの問題を何時間もかけて考えてしまう生徒がいます。

確かに丁寧さは必要ですが、それでは入試本番で求められるスピードや総合的な読解力は育ちません。

(大学に入ってからはそのようなことも求められますが……)

質を意識するあまり、行動量が足りなくなってしまうのは典型的な落とし穴です。

「量だけを重視して終わる」パターン

一方で、量をこなすだけで満足してしまうパターンも危険です。

とにかく問題を解くだけで振り返りをしない、解けなかった問題を放置する、

といった勉強は「作業」になってしまいます。

量をこなした後には必ず

「どこが分からなかったか」

「なぜ間違えたのか」

を振り返り、次に活かすことが重要です。

つまり、量をこなした先で質を意識することが必要不可欠なのです。

勉強に活かせる具体例

では、実際に「量から質へ」と進むための具体的なステップをいくつか紹介します。

- 英単語学習

- 最初は回数を意識してとにかく反復する。

- その後、「覚えにくい単語に印をつける」「テスト形式で確認する」といった工夫で質を高める。

- 数学の演習

- 最初は問題集を1周解き切ることを目標にする。

- 2周目からは「間違えた問題だけを繰り返す」「解法を説明できるか確認する」ことで質を高める。

- 国語の読解

- 最初は時間をかけずに数多く読んで慣れる。

- 慣れてきたら「設問根拠を本文に線で引く」「段落ごとに要約する」ことで質を磨く。

- 理科や社会の暗記

- 最初はとにかく量を詰め込み、全体像をつかむ。

- その後「関連付けて覚える」「間違えやすい箇所を重点的に復習する」といった質的工夫を取り入れる。

まとめ:量の先に質がある

勉強において「質と量のどちらが大事か」という問いの答えは、「まずは量。その後に質」です。

効率を意識するのは悪いことではありませんが、

最初から質ばかりを求めて動けなくなるのは本末転倒です。

まずは手を動かし、机に向かい、問題を解き、時間を積み重ねましょう。

その先で初めて、自分なりの効率的な学び方=質の高い勉強法が見えてきます。

スポーツでも音楽でも、偉人たちが語るように、量は質を生み出すための唯一の道です。

これは勉強に関しても同じだと思います。

最初のうちは「とにかく量をこなす」ことを恐れずに、勉強を積み重ねていきましょう。

【現在、以下のコースの申し込みを受け付け中です。】

夏期講習についての詳しい情報はこちらをクリック!

【小中高校生】自習室無料開放

校舎開館中は自習室を使い放題です!

一部時間帯は講師にわからない問題の質問対応も可能です!!

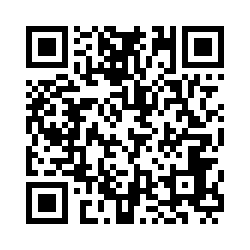

★各コースお申し込みは…

①お電話…0942-75-7000(小郡大保校直通)

②校舎LINE…以下QRコードから「○○参加希望」とメッセージをお送りください。

③ホームページお問合せフォーム

https://www.ganbari.com/pamphlet/

このブログはこんな人が書いています!

森 駿介

筑紫丘高校→九州大学理学部数学科卒業

塾講師歴11年 筑紫修学館歴12年