皆さんこんにちは。筑紫修学館大橋本校の杉田ですm(_ _)m

気温もどんどん上がってきて、桜🌸も咲き始めてきましたね。春だなと強く感じられるようになりました。

桜の花も咲き始めてます

桜の花も咲き始めてます

さて公立高校入試の合格発表が行われ、前日は私も落ち着かなくて、とてもドキドキしていました。入試が終わった後の手応えをそれぞれ生徒に聞いたとき、”やれることはしっかりやりました”という声もあれば、”数学が難しかった”、”合格できるかどうかとても不安です”という声もあり、それでも良い結果を信じて、合格発表の日を迎えました。

今回はwebによる合格発表ということで、合否結果を確認した生徒達から「合格しました」という喜びの報告をたくさん聞けて、私もとても嬉しく感じています。

入試も終わり、それぞれの進路が確定しました。それと同時に新しいスタートの準備をしていかなければなりません。(>_<)

また次の目標を明確にして、元気に取り組んでいきましょう。

そしてこの準備期間を有効に活用することが大切です。 筑紫丘高校に合格した生徒から「先生が言ったように、宿題がたくさん出ました。」と報告してくれました。 早速高校から宿題が出ているようです。意欲的に取り組むことを忘れないようにしないとですよね。皆さんにとってのゴールはもっともっと先にあります。

宿題を作業で終わらせないように、この準備期間も懸命に取り組むことで、4月新学期を迎えたとき、良いスタートとなるはずです。これから高校生になる在塾の生徒達に2点次のような話をしました。

①常に学校のテストではクラスで上位を目指せ!

→入試で受験した学校は、自分と同じ学力を持ったライバルたちが集まっています。つまり皆同じスタートラインに最初はいるということです。中学時代もっと勉強しておけば良かったと反省している人もいるのではないでしょうか??高校では上位の成績が作れるように心がけて、いろいろなことにチャレンジしてください。

②部活をするなら全国制覇するつもりでやれ!!

→時々部活が多忙で勉強できないという高校生の声を聞くことがあります。しかし部活をしながらも学校の定期考査で良い点数を取る生徒は、部活を理由に勉強ができないと言わないです。部活は部活、勉強は勉強と計画を立てながら、それぞれ全力で頑張っています。つまり…部活も勉強も中途半端にしないということです。

これから新学期を迎えるにあたって、不安もあると思いますが、楽しいことをたくさんイメージしながら過ごしていきましょう。

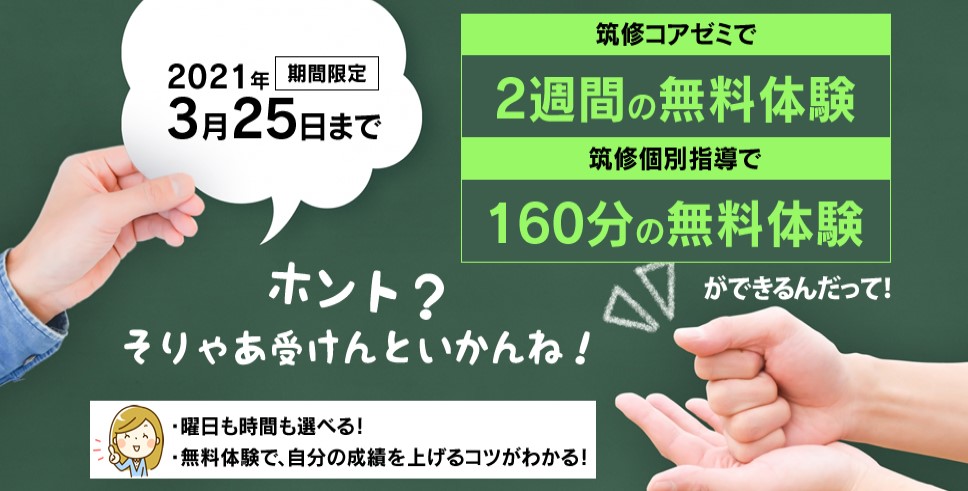

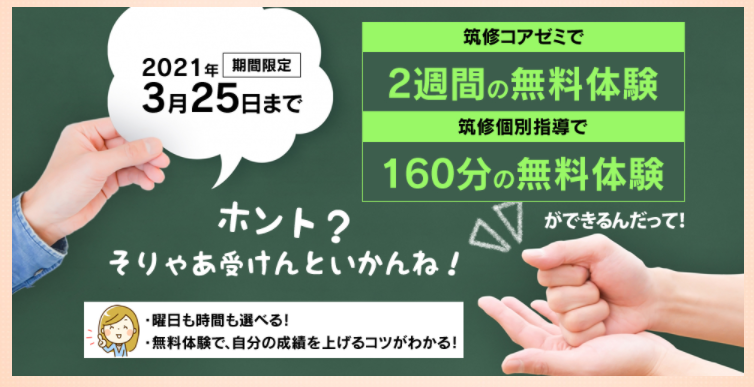

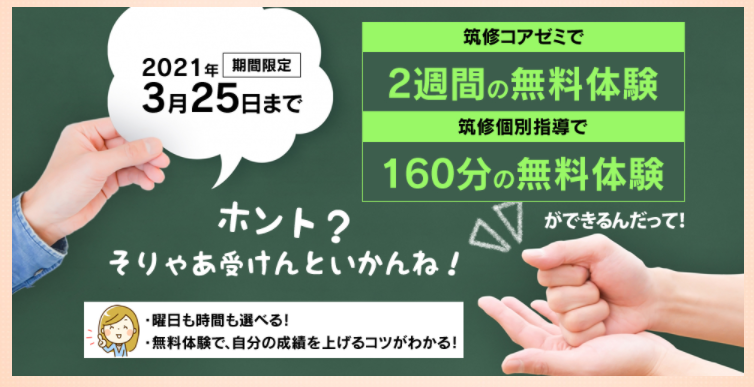

そして筑紫修学館大橋本校では、新しいスタートの応援としまして、春期講習の準備を進めています。自信をもって新学年を臨んでいけるように、私達は常に力一杯サポートしていきます。ご興味があれば是非声をかけてくださいね。

↓↓春期講習 生徒募集中↓↓

↓↓春期講習 生徒募集中↓↓

https://www.ganbari.com/special/2021spring/

みなさん、こんにちは(^^)/

筑紫修学館大橋本校の西岡です!

さて、大橋本校ですが現在、

中学3年生の門出を祝うようにきれいな花が入り口すぐに飾られています。

外からでもはっきりと見ることができるので、大橋本校の目の前を通られた方なら、一度は目にしたのではないでしょうか。

実は大橋本校の中は結構植物が多く、私の目の前にも観葉植物があり時折心が癒されます。

生徒もよく「これ何の花ですか?」と聞いてくることもあり、日々少しずつですが植物に詳しくなってきています。

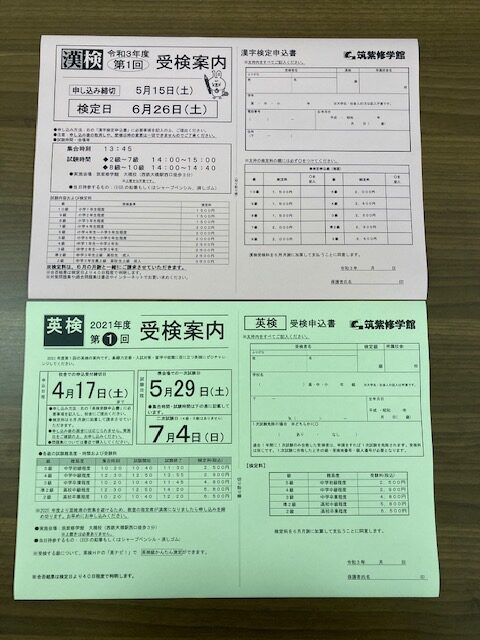

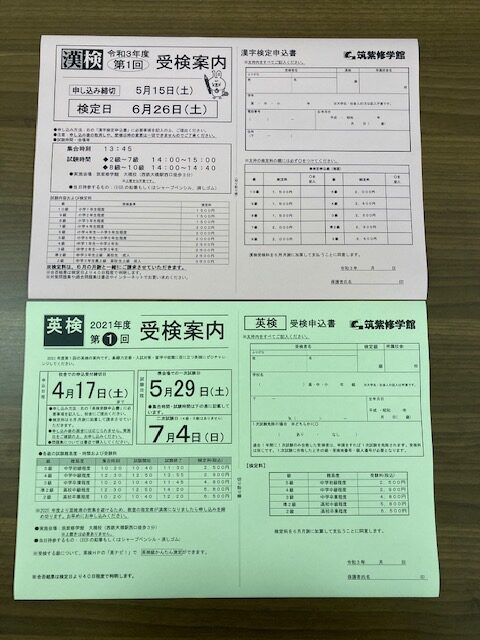

今日の授業からは、英語検定・漢字検定の申込書の配付を開始しました!

実は筑紫修学館大橋本校は、英語検定・漢字検定の準会場に指定されているのです!

例年各学期に1回は検定を開催していたのですが、2020年度は新型コロナウイルスの感染防止のために開催を見送っておりました。

新年度は感染対策に万全の態勢をとりつつ、検定の実施を再開することになりました☆

今までも「英検・漢検はまだ申込できますか?」というお問い合わせを数えきれないほど受けてきたので、受験を検討されている方にとってはまさに朗報です!

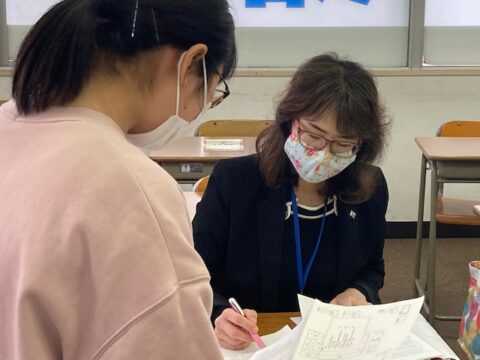

本日から生徒への配付を開始しましたが、生徒たちは漢検・英検はどちらか取得しています。中学生で「漢検はまだうけたことがなくて…」という生徒には漢検の申込書を渡し、受検級の設定をしました。

以前小学6年生の生徒が漢検準2級に合格した話をしましたが、小学4年生ですでに英検3級をもっている生徒も!

小学生でも英検をもっている生徒は意外と多いなという印象です。

私が小学生のころには考えられないですね。

検定を受験することは、ただ単に資格を獲得することが目的ではありません。

検定の対策学習をする中で、力を身につけていくこともまた大切なことなのです!

目的を持って勉強することは、何も考えずに勉強することよりも何倍もの大きな効果を生み出します。

これを機に、検定対策学習・受験をしてみませんか?

検定対策・受験を検討中の方はこちらからお気軽にお問い合わせください!

◆◇==*==*==*==*==*=*==*=*==*=*==*=*==*=*◇◆

筑紫修学館大橋本校には一人ひとりの生活や目標に合った様々なコースがございます。

現在下記の講座・講習を受付中です。

無料体験授業、随時受付中!詳細はこちら↑↑↑

無料体験授業、随時受付中!詳細はこちら↑↑↑

春期講習も絶賛受付中!詳細はこちら↑↑↑

春期講習も絶賛受付中!詳細はこちら↑↑↑

筑紫修学館では月の途中や講習の途中からでも入塾できます。

学習に関して困ったことがあればいつでも受講を開始できるのも魅力です。

校舎の見学や無料体験授業の受講も随時受け付けています。

実際に校舎に足を運んでいただくのはもちろん、LINEでお話ししたり、Zoomでご相談に応じることも可能です。

新たなアプリを入れる必要はなく、お使いのもので大丈夫ですので可能なものをおいください。 お問い合わせはこちらまで↓↓↓

〒815-0033

福岡市南区大橋1‐17‐6 佐藤ビル1階

TEL:092-512-3228

西鉄大橋駅西口から徒歩1分のところにあります。

みなさん、こんにちは(^^)/

筑紫修学館大橋本校の西岡です!

本日も大橋本校のブログをご覧いただきありがとうございます。

本日は日曜日、先週までは中学3年生が受験対策で日曜教室を実施しており、とても賑やかでしたが、公立入試が終了した本日は先週までが嘘のような静けさでした。

そんな時だからこそ普段できないことをしようと思い、教室全てのエアコンのフィルター掃除を行いました。

今後はエアコンを使う機会はこれまでと比べて減ってくる時期になりますが、いつ何があってもいいように、環境整備は大事です!

乾かしていたフィルターもすべて取り付けが終わり、今はホッと一息ブログを書いているところです。

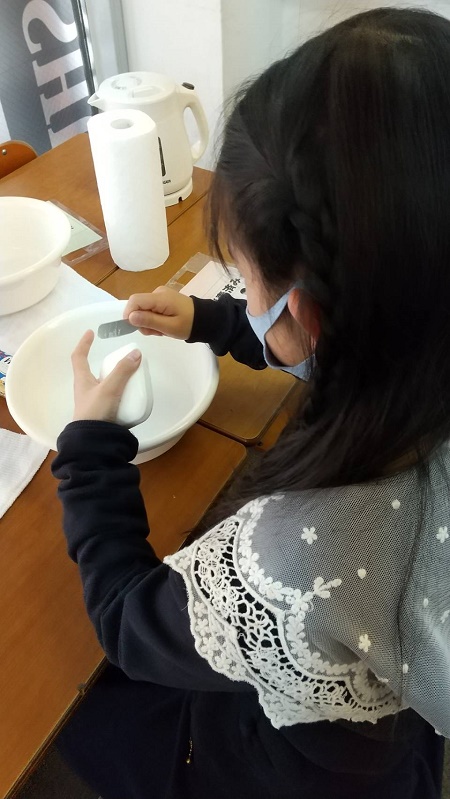

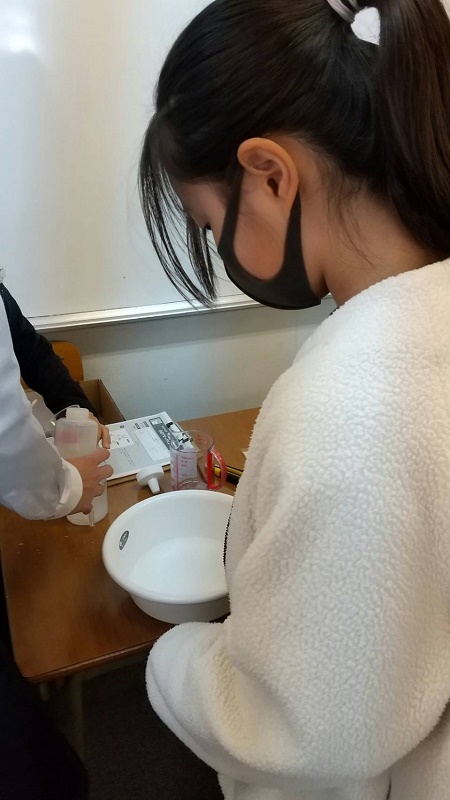

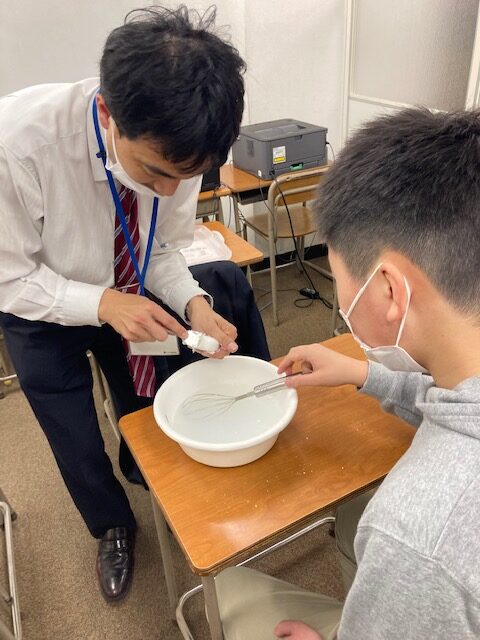

さて昨日はみんな大好き、楽しい理科実験を行いました!

前回は1月に実施して大好評だった理科実験。

今回も楽しくてためになる実験が行われましたよ☆

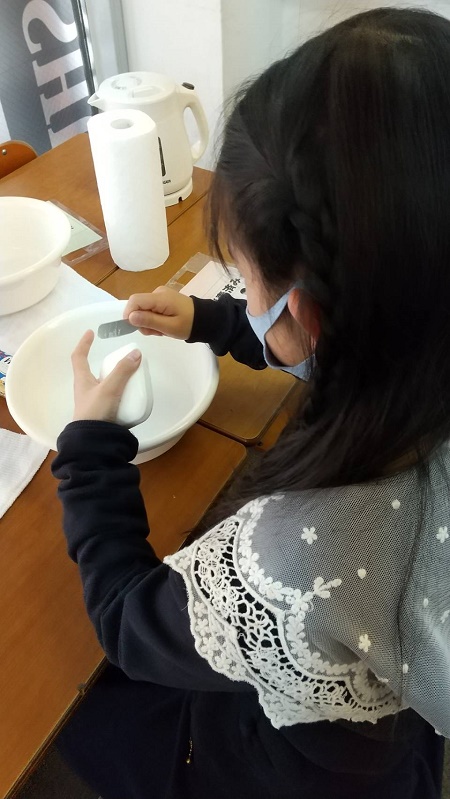

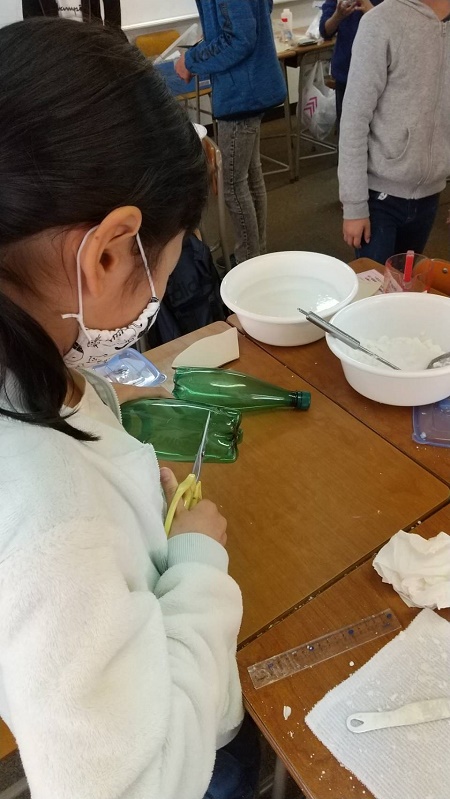

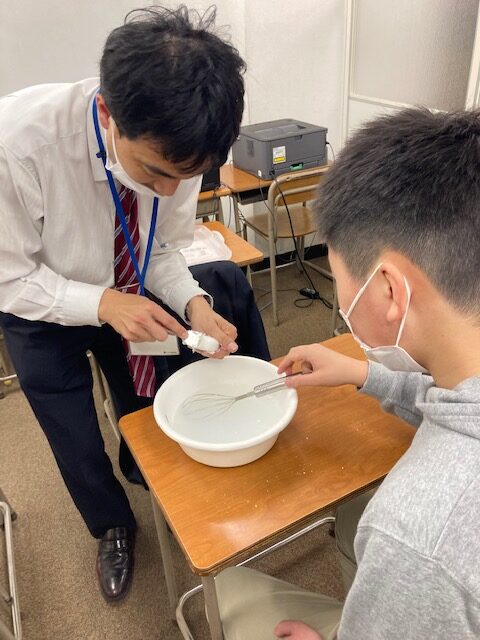

実験その1:せっけん作り

なんとお家でも使えるせっけんを自分たちで作ってみました。

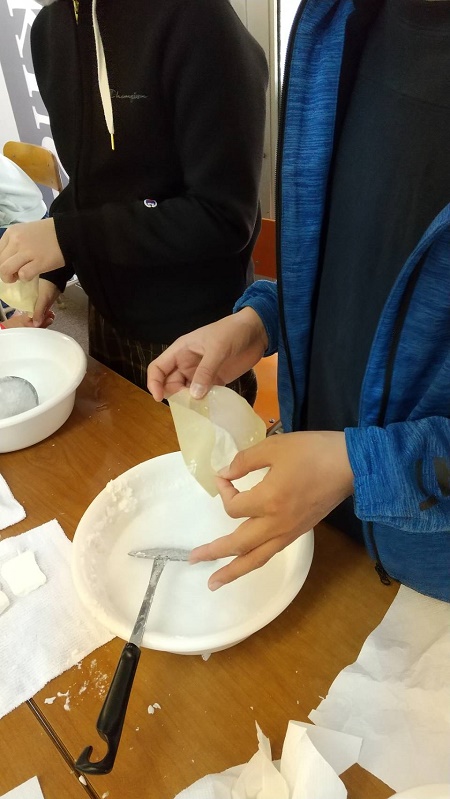

まずはお店で売ってあるせっけんをへらでけずって洗面器に入れていきます。

えっ、せっけんからせっけんを作る?どういうこと?

本当は別の薬品を使うのですが、今回は安全面を考慮しております。

それでも楽しくせっけんをつくれますよ♪

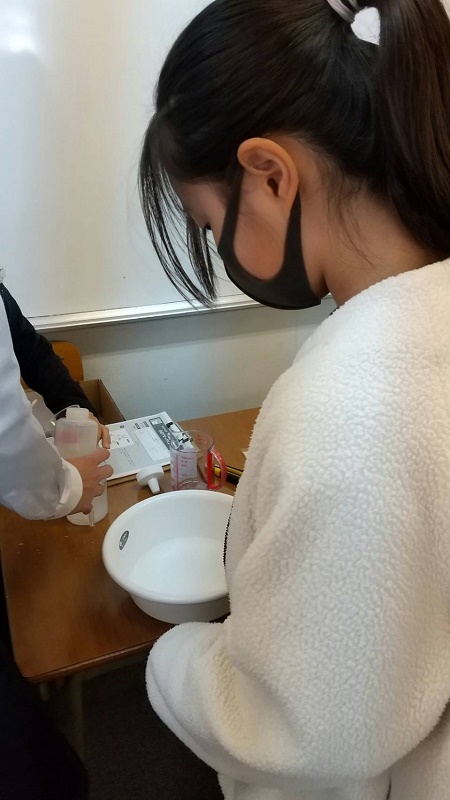

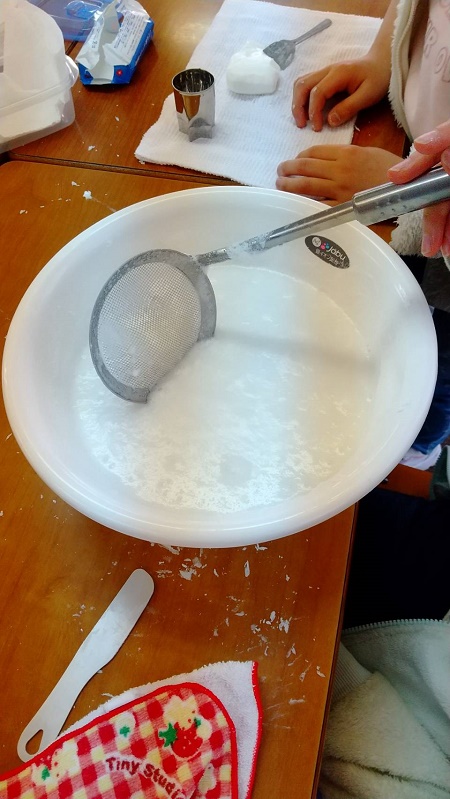

十分にけずり終わったら、ぬるま湯を入れて濃いせっけん水をつくります。

次に濃度約30%の食塩水をつくります。

これがまた大変、食塩が溶けのこらないように懸命にかき混ぜないといけません。

30%の食塩水、私も初めて作りました。

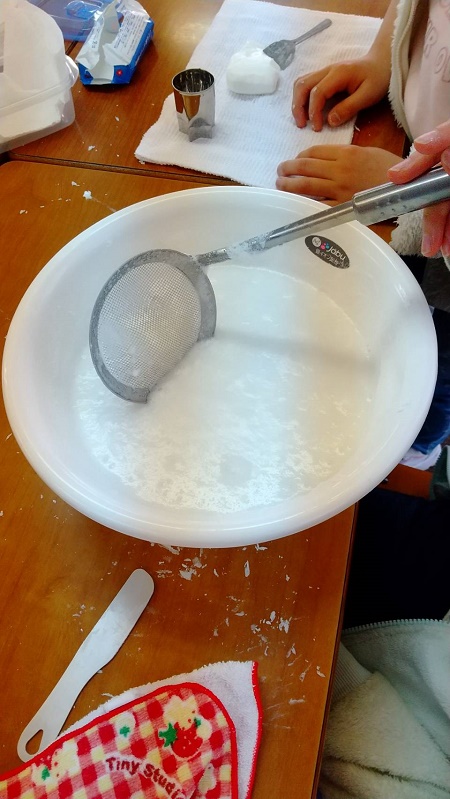

そして濃いせっけん水に先ほどの食塩水を加えると・・・

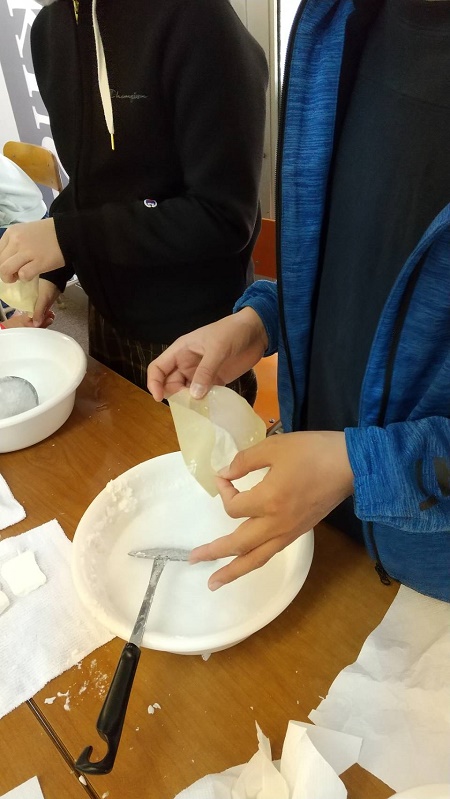

なんと一度は溶けたせっけんが再度浮かび上がってくるのです!

これには参加した生徒も大感動です!!

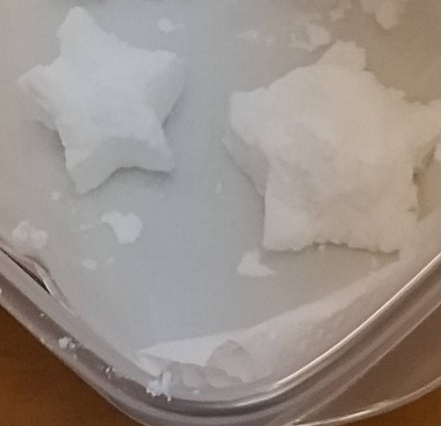

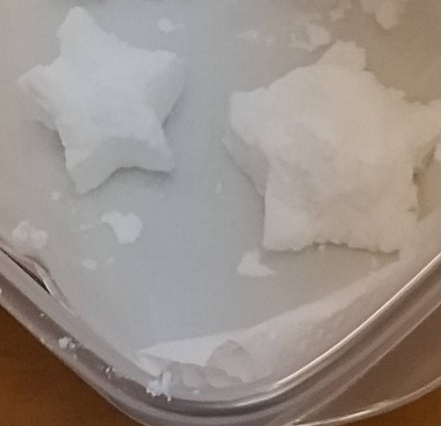

浮き上がってきたせっけんをおたまですくって、水分をなくし、型抜きで型をとれば・・・

自分だけのオリジナルせっけんが完成です!

完成したものはタッパーに入れて家に持って帰ってます。

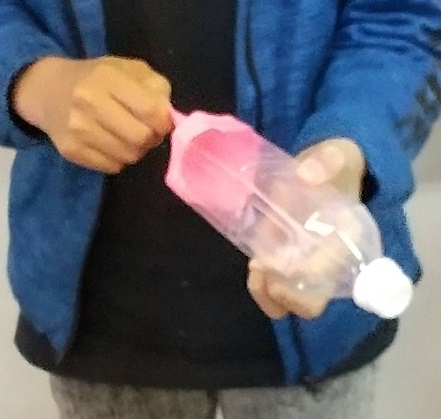

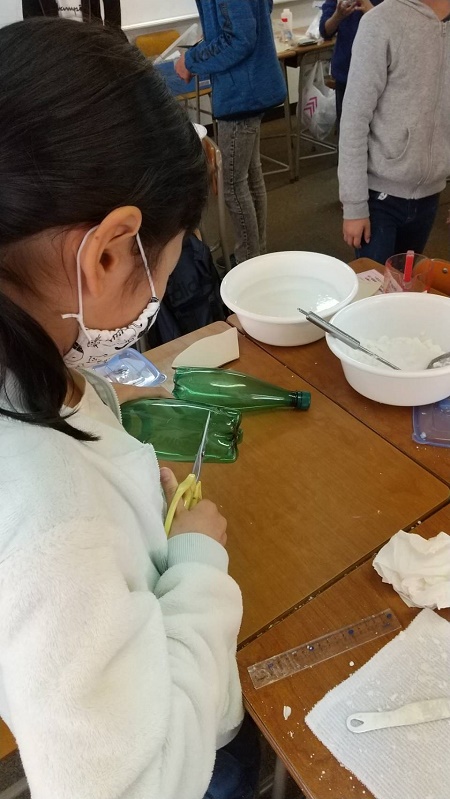

実験その2:ペットボトル空気砲つくり

ダンボールで空気砲はよく知られていますが、ペットボトルではどのように作るのでしょうか?

まずは各自が持ってきたペットボトルの底を切り、切り取った底のまわりをセロハンテープで固めます。

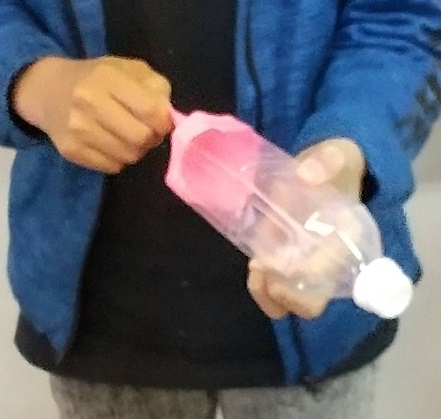

ペットボトルの底に空気を入れ込むところを切り取った風船を取り付け、風船が取れないようにガムテープでとめれば完成です!

風船を引いて、手を放すことでペットボトルの入り口から空気砲が発射されます☆

これで的当てゲームをするとおもしろいですね。

今回もあっという間に時間が過ぎてしまう理科実験となりました。

今後も大橋本校では理科実験をはじめとするイベントを開催予定です☆

詳細は決まり次第このブログでお知らせしますので、皆様お楽しみに!

◆◇==*==*==*==*==*=*==*=*==*=*==*=*==*=*◇◆

筑紫修学館大橋本校には一人ひとりの生活や目標に合った様々なコースがございます。

現在下記の講座・講習を受付中です。

無料体験授業、随時受付中!詳細はこちら↑↑↑

無料体験授業、随時受付中!詳細はこちら↑↑↑

春期講習も絶賛受付中!詳細はこちら↑↑↑

春期講習も絶賛受付中!詳細はこちら↑↑↑

筑紫修学館では月の途中や講習の途中からでも入塾できます。

学習に関して困ったことがあればいつでも受講を開始できるのも魅力です。

校舎の見学や無料体験授業の受講も随時受け付けています。

実際に校舎に足を運んでいただくのはもちろん、LINEでお話ししたり、Zoomでご相談に応じることも可能です。

新たなアプリを入れる必要はなく、お使いのもので大丈夫ですので可能なものをおいください。 お問い合わせはこちらまで↓↓↓

〒815-0033

福岡市南区大橋1‐17‐6 佐藤ビル1階

TEL:092-512-3228

西鉄大橋駅西口から徒歩1分のところにあります。

みなさん、こんにちは(^^)/

筑紫修学館大橋本校の西岡です。

今日は福岡県内の公立中学校で卒業式が行われました。

昨年同様入場者数を制限しての卒業式で、多くの人に見守られて盛大に送り出されるとはいかなかったですが、中学3年生にとっては忘れられない卒業式になったことでしょう。

校舎OPENの準備をしていると、校舎の前をある女子生徒が友人と一緒に通り過ぎていきました。

もちろん「卒業おめでとう!」の一言を伝えています。

しかし今年はあいにくの雨模様でしたね。

私が自身の卒業式を思い出すと

小学校・・・今にも雨が降り出しそうな曇り空

中学校・・・大雨

高校・・・曇り時々雨

大学・・・どんよりした曇り空

こうして思い出すと「もしかして雨男?」と思わずにはいられません。

もし私がホントに雨男だとしたら、卒業生の皆さん、ゴメンなさいm(__)m

なにはともあれ、卒業おめでとう☆

そして来週3月18日には福岡県公立高校入試の合格発表です!

昨年度は一部の高校でのみ実施されたWEBでの合格発表が、今年はすべての県立高校とほぼすべての市立高校で実施されることになりました。

まるで大学入試の合格発表のようですね。

中学3年生からは入試の感想が色々届いていますが、あとは結果を待つのみです。

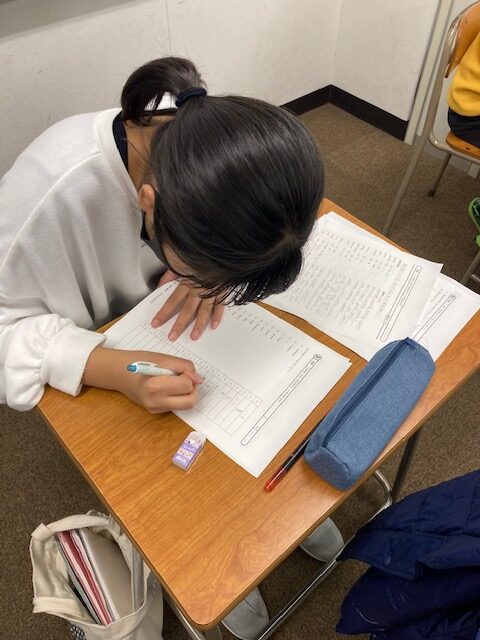

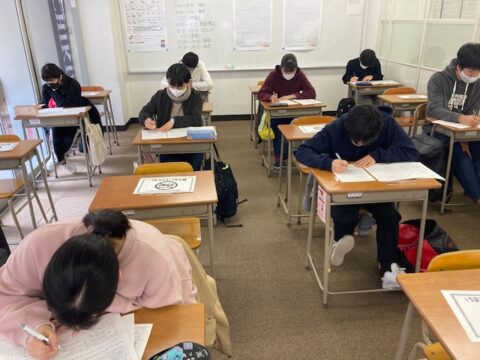

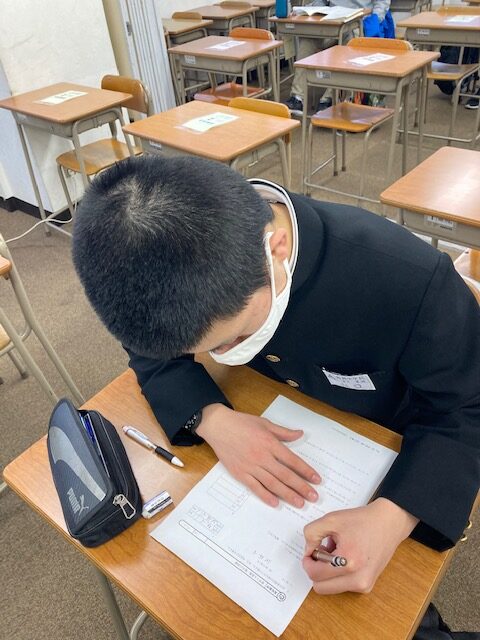

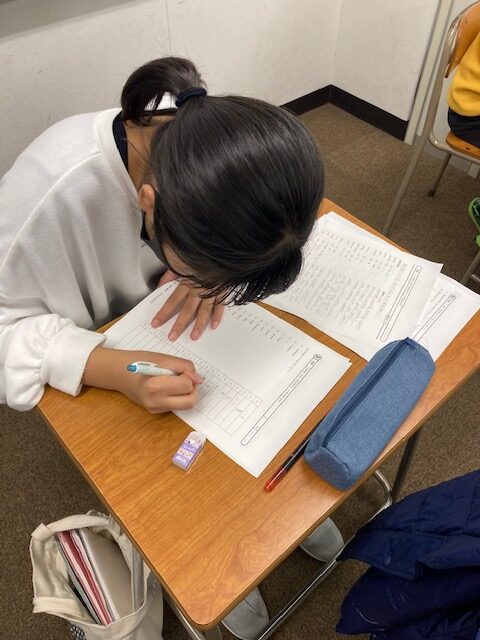

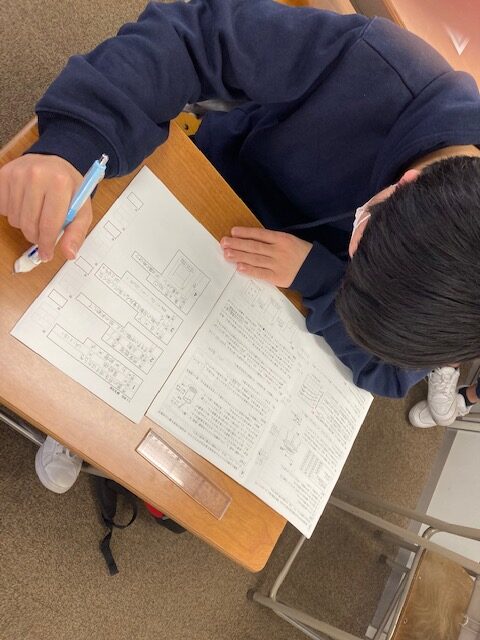

そんな今日が卒業氏であった中学3年生ですが、今日も大橋本校で学習に取り組んでいます!

内容は高校の予習、おもに数学と英語に取り組んでいます。

入試は終わりましたが、しっかりと次のステップに向けて取り組むことができるのが筑紫修学館大橋本校の中学3年生です!!

一方こちらは中学2年生、そう次の受験生です。

すでに中学2年生の学習内容が終了している生徒は、早速中学3年生の内容の予習に入っています。

先取り学習をしっかりと行い、分からないところはいつでも復習できる、まさに筑紫修学館だからこそできる学習です☆

志望校合格に向けてのスタートダッシュを華麗に決めましょう!

こちらでは明日の理科実験のリハーサル中です。

果たして何ができるのか?

今から楽しみですね。

◆◇==*==*==*==*==*=*==*=*==*=*==*=*==*=*◇◆

筑紫修学館大橋本校には一人ひとりの生活や目標に合った様々なコースがございます。

現在下記の講座・講習を受付中です。

無料体験授業、随時受付中!詳細はこちら↑↑↑

無料体験授業、随時受付中!詳細はこちら↑↑↑

春期講習も絶賛受付中!詳細はこちら↑↑↑

春期講習も絶賛受付中!詳細はこちら↑↑↑

筑紫修学館では月の途中や講習の途中からでも入塾できます。

学習に関して困ったことがあればいつでも受講を開始できるのも魅力です。

校舎の見学や無料体験授業の受講も随時受け付けています。

実際に校舎に足を運んでいただくのはもちろん、LINEでお話ししたり、Zoomでご相談に応じることも可能です。

新たなアプリを入れる必要はなく、お使いのもので大丈夫ですので可能なものをおいください。 お問い合わせはこちらまで↓↓↓

〒815-0033

福岡市南区大橋1‐17‐6 佐藤ビル1階

TEL:092-512-3228

西鉄大橋駅西口から徒歩1分のところにあります。

皆さん、こんにちは(^^)/

筑紫修学館大橋本校の西岡です。

本日も大橋本校ブログをご覧いただきありがとうございます。

今日もうれしい連絡が届きました。

それは・・・大橋本校で講師がしたいです!という連絡です。

また改めて話をする予定ですが、今から会うのがとても楽しみです。

この時期は卒塾生たちが「講師をしたいです」と連絡をくれますので、個人的には楽しみな時期ですね☆

前回のブログでは、大分大学に合格した生徒のお話をしましたが、昨日は九州大学の合格発表が行われました。

発表時間になり、こちらでも本人と共有していた受験番号を探していたのですが・・・ありました、受験番号!!

思わずパソコンの前でガッツポーズをしている自分がいました。

それだけ私としてもうれしかったです。

九州大学に現役合格です☆

すぐさま保護者からも「合格しました」の連絡が。

また改めて校舎にて話をする約束となっておりますが、そのときにはいろいろと後輩たちに向けてためになる話を聞ければと考えているところです。

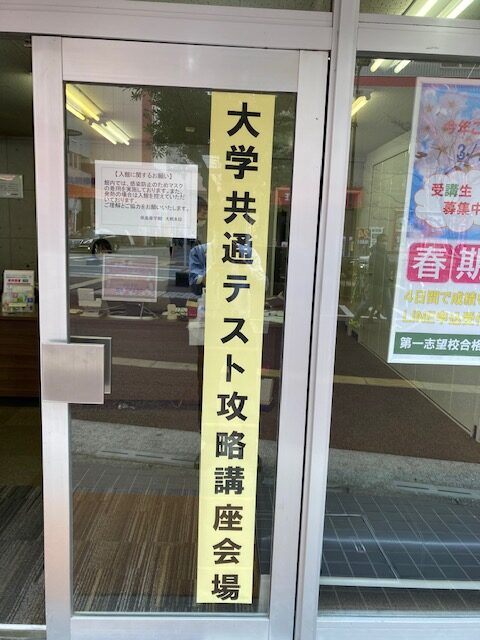

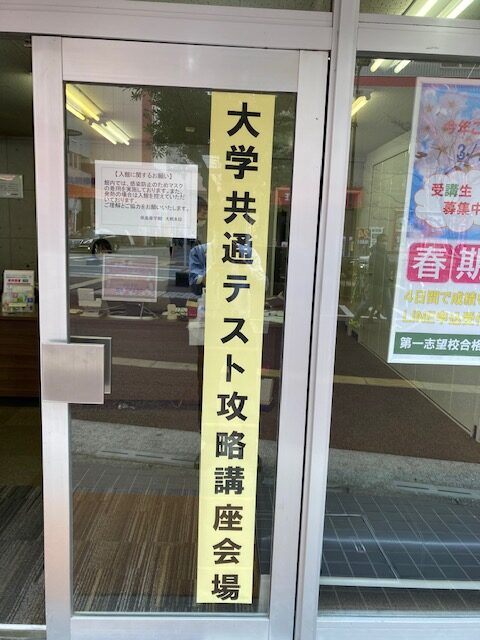

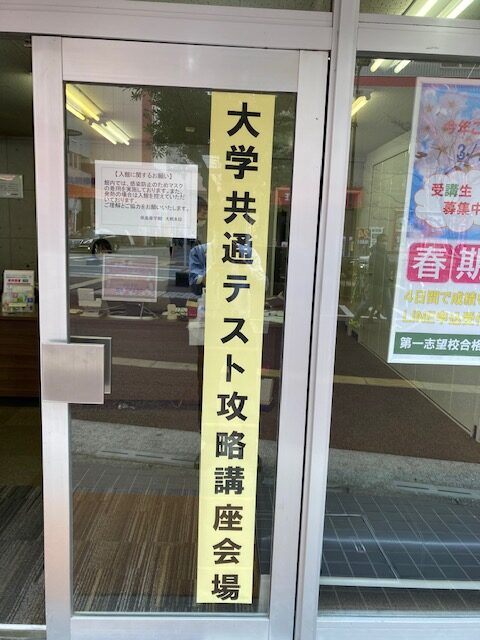

一方で先日、大橋本校で『第2回大学入学共通テスト攻略講座』が開催されました。

(攻略講座の様子はこちら)

今回も前回に引き続き熱のこもった指導が行われていましたが、「第3回があれば参加したいです」との声が挙がっていました。

そんな声にこたえる形で「現役生のための大学合格の会」の開催が決定しました。

まずは今回参加してくれた生徒に先行案内を行っておりますが、今後詳細な案内を発表予定です。

詳細が判明次第お知らせしますので、新高校3年生の皆さん、受験に向けてこの一年を筑紫修学館大橋本校で頑張りましょう!

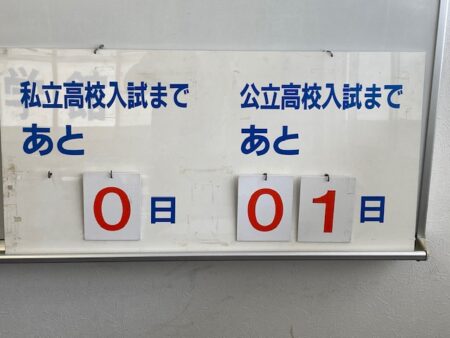

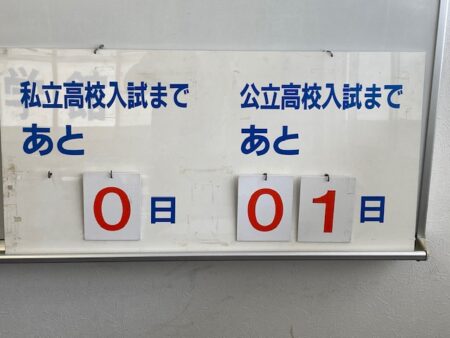

そして明日はいよいよ福岡県公立高校入試です!

受験校の下見を終えた生徒が続々と授業・自習に足を運んでいました。

現在はすでに全員下校していますが、今日の教室の雰囲気はまさに受験本番そのもの、声をかけるのをためらってしまいました。

先輩たちがよい流れを作ってくれました。

後は無心で頑張るのみです!

全員で合格を勝ち取りたい!

受験生たちががんばっているなか、大橋校では春期講習生募集中です。

筑修はカリキュラムを一人ひとり作成して進めていますので、いつからでも入塾できますので、学習状況についてご相談くださいね。

◆◇==*==*==*==*==*=*==*=*==*=*==*=*==*=*◇◆

筑紫修学館大橋本校には一人ひとりの生活や目標に合った様々なコースがございます。

現在下記の講座・講習を受付中です。

お席のこりわずかです!!申し込みはこちら↑↑↑

お席のこりわずかです!!申し込みはこちら↑↑↑

無料体験授業、随時受付中!詳細はこちら↑↑↑

無料体験授業、随時受付中!詳細はこちら↑↑↑

春期講習も絶賛受付中!詳細はこちら↑↑↑

春期講習も絶賛受付中!詳細はこちら↑↑↑

校舎の見学や無料体験授業の受講も随時受け付けています。

実際に校舎に足を運んでいただくのはもちろん、LINEでお話ししたり、Zoomでご相談に応じることも可能です。

新たなアプリを入れる必要はなく、お使いのもので大丈夫ですので可能なものをおいください。 お問い合わせはこちらまで↓↓↓

〒815-0033

福岡市南区大橋1‐17‐6 佐藤ビル1階

TEL:092-512-3228

西鉄大橋駅西口から徒歩1分のところにあります。

みなさん、こんにちは(^^)/

筑紫修学館大橋本校の西岡です☆

本日は朝一で嬉しい報告が届きました。

現在国公立大学の前期入試の結果が発表されてきていますが、ある女子生徒から「大分大学に合格しました!」の連絡が。

先生たちみんなで早速祝福のメッセージをお届けしました。

なんとしても現役で合格を!と頑張ってきた成果を発揮することができてこちらもうれしい限りです。

合格おめでとう☆

明日は九州大学の合格発表です。

大橋本校からも受験した生徒がいますので、明日の合格発表がとても待ち遠しいです。

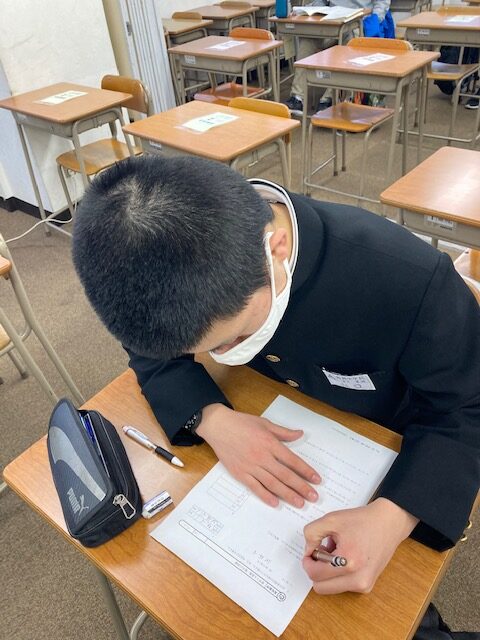

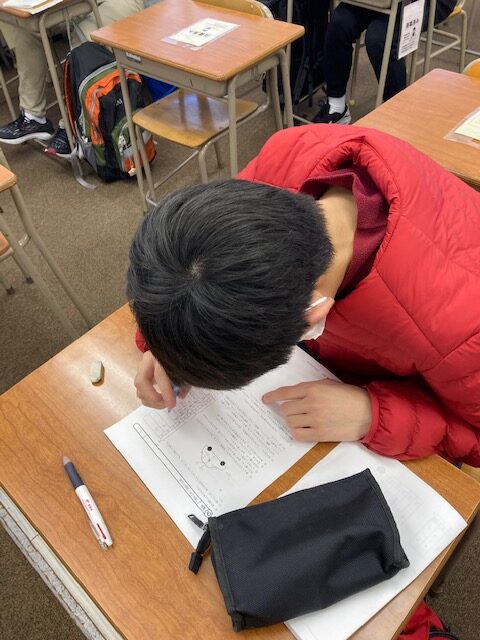

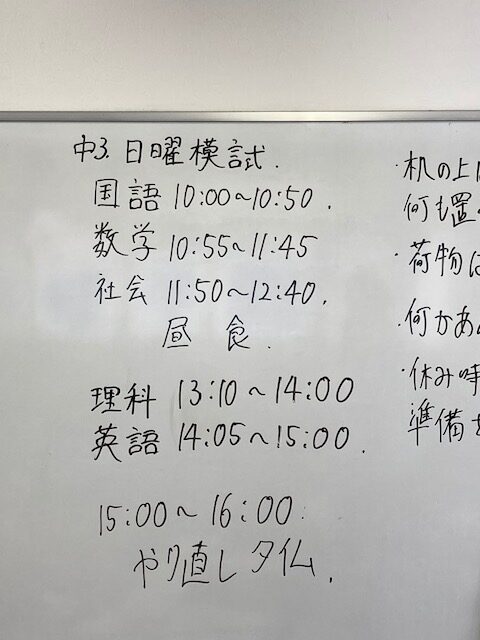

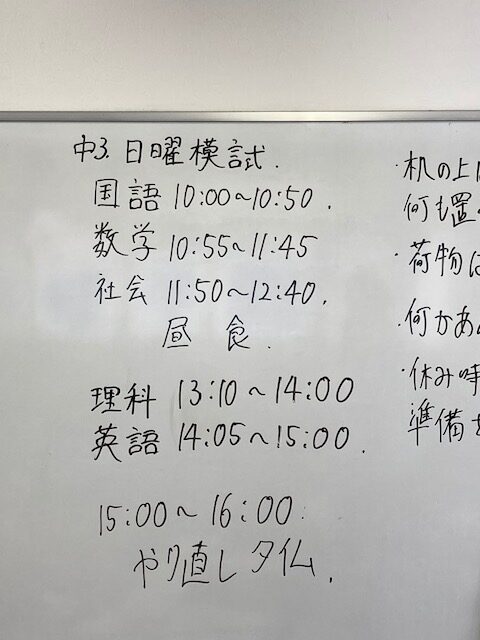

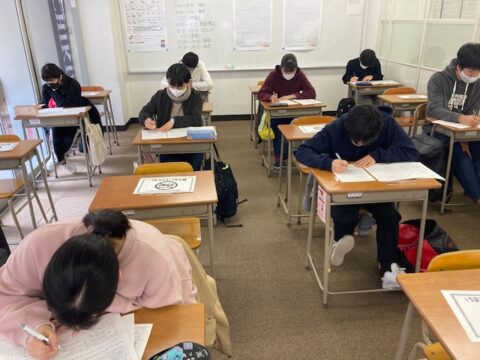

そして本日は

いよいよ福岡県公立高校入試直前です。

というわけで

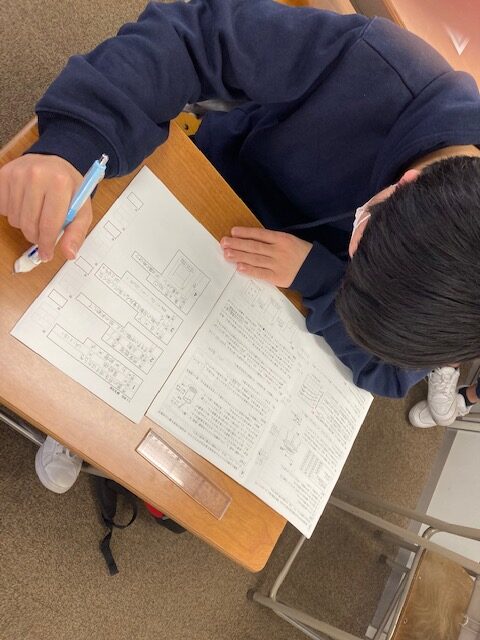

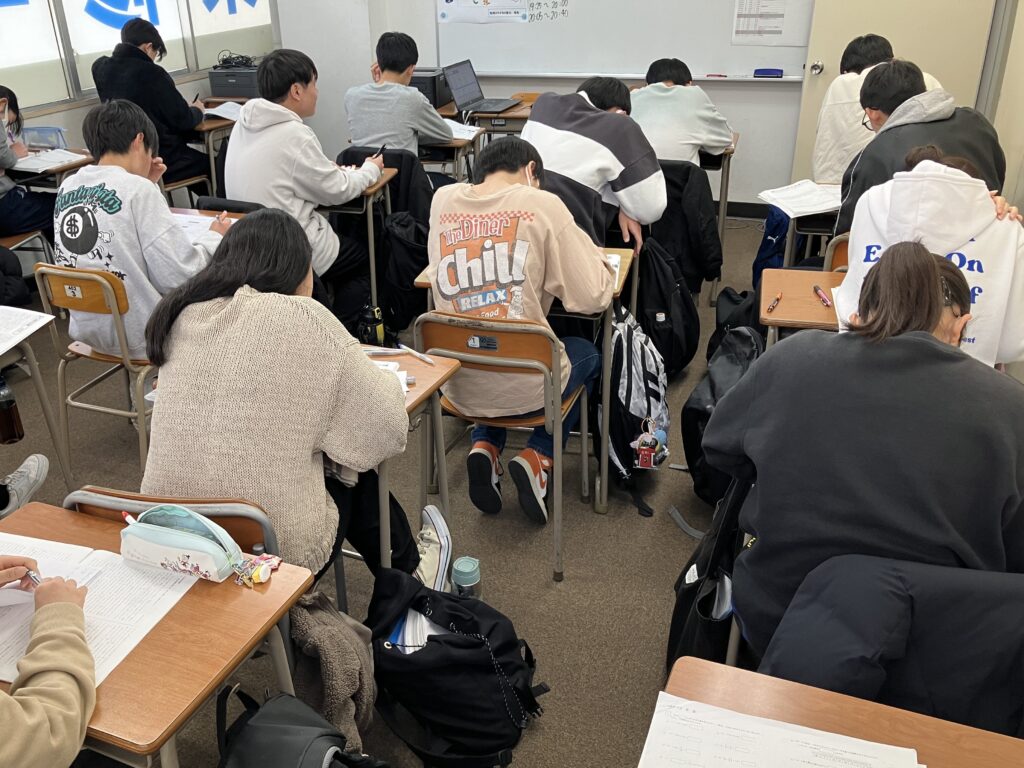

最後の福岡県公立入試日曜模試を実施しました。

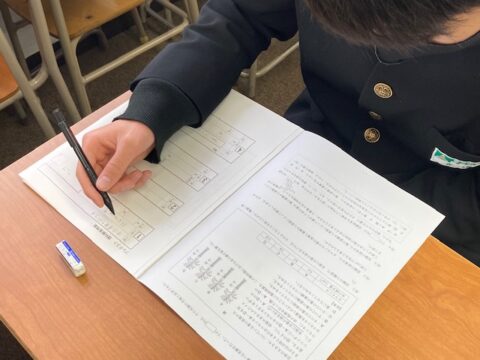

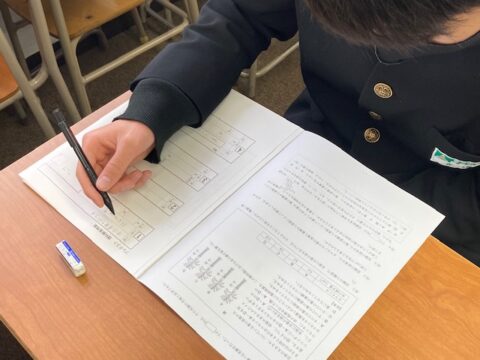

残された時間はわずかな中で、生徒たちの集中力もMAXに。

まさに超全集中モードです☆

これまで解けなかった問題も、昨日までみっちり入試対策を行ってきた甲斐あって、今まで以上にスラスラと問題を解いている様子を見ることができました。

試験が終わった後のある中学3年生の表情は「今までと違うぞ」とすごく充実している様子でした。

本番でも自分の持てる力を全て出し切れるよう頑張ろう!

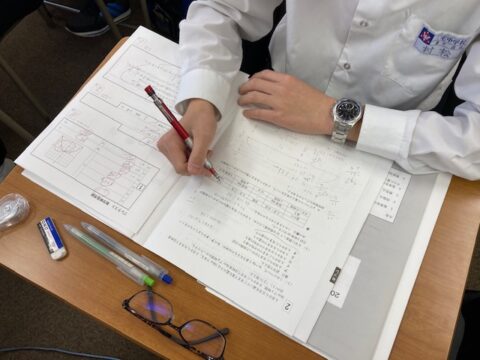

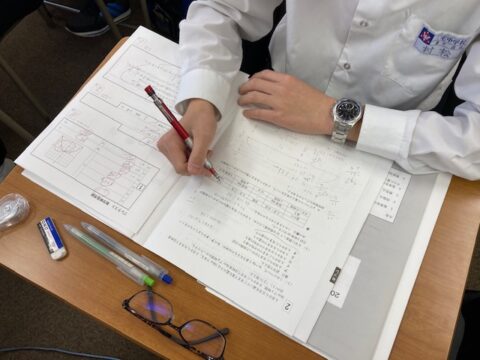

最後の英語の試験が終了した後は、その場で試験のやり直しです。

採点が終了した科目から自分の答案を受け取り、黙々と間違えた問題のやり直しを進めていきます。

できなかった問題をそのままにするのではなく、できなかった問題をできるようにしていかないと、いざ入試で似た問題が出てきた時に大変です。

どうしても分からないところは先生たちに確認して、分からないところを全て分かる状態にしていきました。

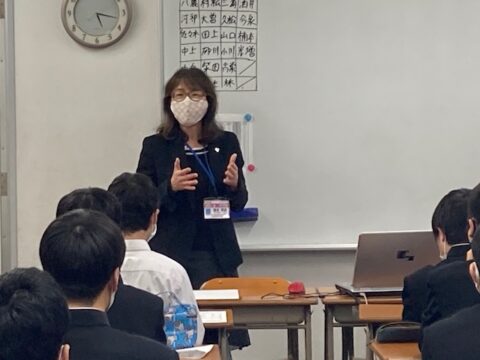

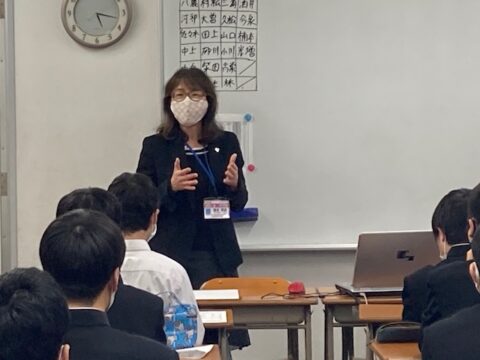

最後は橋本先生、杉田先生による激励です。

厳しくも暖かい言葉で受験生を送り出しました。

思いは1つ、「全員志望校合格」です!

ガンバレ、中学3年生☆

また本日は大橋本校で「第2回大学入学共通テスト攻略講座」を開催しました。

こちらの模様はスタッフブログで近日公開予定です。

お楽しみに♪

◆◇==*==*==*==*==*=*==*=*==*=*==*=*==*=*◇◆

筑紫修学館大橋本校には一人ひとりの生活や目標に合った様々なコースがございます。

現在下記の講座・講習を受付中です。

理科実験、締め切り直前!お問い合わせはコチラ↑↑↑

理科実験、締め切り直前!お問い合わせはコチラ↑↑↑

無料体験授業、図時受付中!詳細はこちら↑↑↑

無料体験授業、図時受付中!詳細はこちら↑↑↑

春期講習も絶賛受付中!詳細はこちら↑↑↑

春期講習も絶賛受付中!詳細はこちら↑↑↑

校舎の見学や無料体験授業の受講も随時受け付けています。

実際に校舎に足を運んでいただくのはもちろん、LINEでお話ししたり、Zoomでご相談に応じることも可能です。

新たなアプリを入れる必要はなく、お使いのもので大丈夫ですので可能なものをおいください。 お問い合わせはこちらまで↓↓↓

〒815-0033

福岡市南区大橋1‐17‐6 佐藤ビル1階

TEL:092-512-3228

西鉄大橋駅西口から徒歩1分のところにあります。

みなさん、こんにちは(^^)/

筑紫修学館大橋本校の西岡です!

さて3月に入っていよいよ春満開!と言いたいところでしたが、まだまだ寒い日が続いて拍子抜けしてしまいました。

来週も天気が悪い中で、福岡県公立高校入試が行われる3/10だけは晴れの予報が出ているので、受験生の皆さんにとっては一安心でしょう。

福岡県公立高校入試まであと5日、ガンバレ受験生☆

さて中学3年生が中学校を卒業すれば、4月には新中学1年生が入学してきますよね。

期待に胸を膨らませて中学校の門をくぐる日も少しずつ近づいています。

一方で学習に対する不安もあるかと思います。特に

やはり英語の授業ではないでしょうか。

私が小学生のころとは違って、現在は小学校で英語の授業はありますので、間違いなく英語に触れる機会は昔と比べて段違いに多くなってきたかと思いますが、それでも小学校の英語と中学校の英語の授業は全然別ものでしょう。

英語のテストでいい得点をとるためには、文法を正しく理解することも大事ですが、やはり英単語を正しく書けるようにすることが大切です。

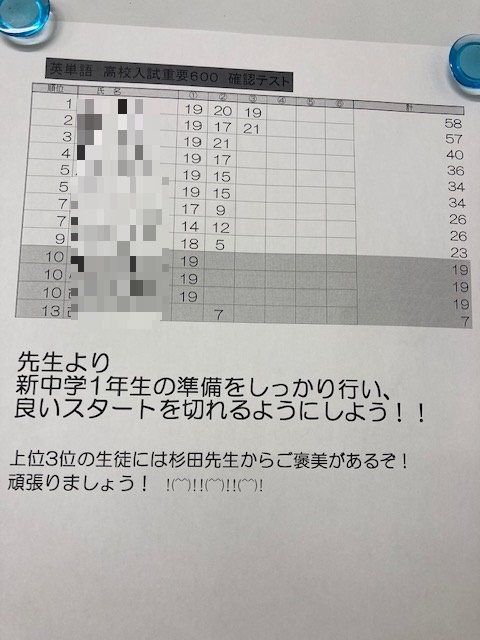

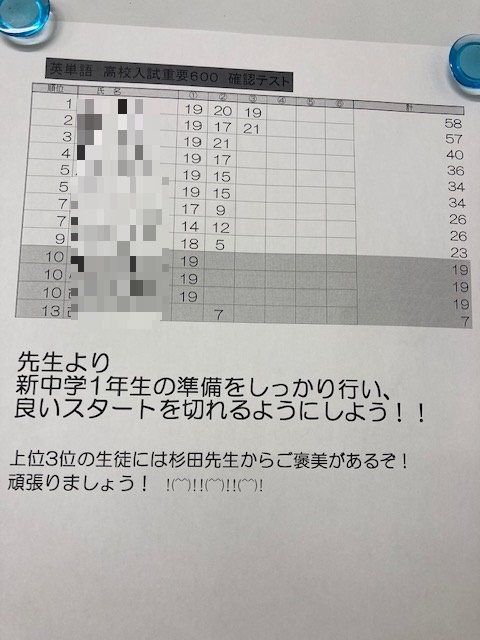

そこで大橋本校では

毎週の指導の中で英単語テストを実施しています☆

事前に範囲を決め、テストに向けて普段の授業だけでなく、家庭でも時間をかけて練習に取り組んでいる生徒もいます。

友だち同士で競い合っている生徒もいますので、どの生徒も他の生徒には負けられないとその表情は常に真剣そのものです。

そしてテストの結果は毎回表示しています。

最新のものに表示されると新中学1年生たちは食い入るようにランキングを見つめています。

自分の名前が上位の方でのると嬉しいものです。

中学校入学までまだまだ時間はありますので、1つでも多くの英単語を身につけて、中学校の英語の授業を楽しい時間にしていきましょう!

◆◇==*==*==*==*==*=*==*=*==*=*==*=*==*=*◇◆

筑紫修学館大橋本校には一人ひとりの生活や目標に合った様々なコースがございます。

現在下記の講座・講習を受付中です。

お席残り僅か!申し込みはこちら↑↑↑

お席残り僅か!申し込みはこちら↑↑↑

理科実験もまだまだ受付中↑↑↑

理科実験もまだまだ受付中↑↑↑

春期講習もまだまだ受付中↑↑↑

春期講習もまだまだ受付中↑↑↑

校舎の見学や無料体験授業の受講も随時受け付けています。

実際に校舎に足を運んでいただくのはもちろん、LINEでお話ししたり、Zoomでご相談に応じることも可能です。

新たなアプリを入れる必要はなく、お使いのもので大丈夫ですので可能なものをおいください。 お問い合わせはこちらまで↓↓↓

〒815-0033

福岡市南区大橋1‐17‐6 佐藤ビル1階

TEL:092-512-3228

西鉄大橋駅西口から徒歩1分のところにあります。

みなさん、こんにちは(^^)/

筑紫修学館大橋本校の西岡です☆

今日は以前お伝えしていた通り、早朝ティッシュ配布を計画していたのですが、あいにくの雨・・・

そのため泣く泣く本日の配付は断念しました、無念・・・

それでもめげてはいられません!

また近日中に早朝ティッシュ配布をどこかで行う予定です☆

また決まり次第お知らせしますので、続報を乞うご期待♪

せっかく用意したのですが・・・

せっかく用意したのですが・・・

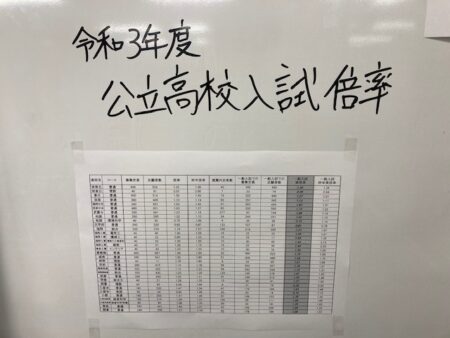

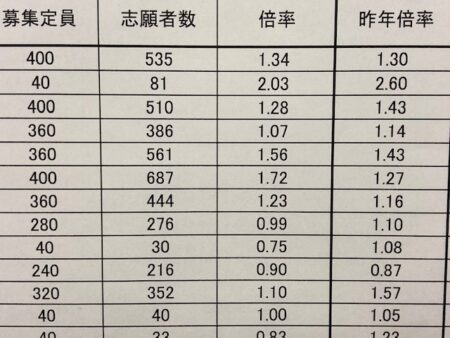

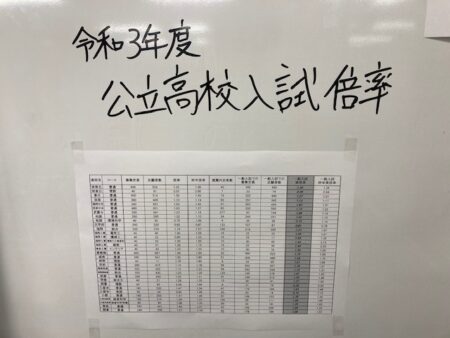

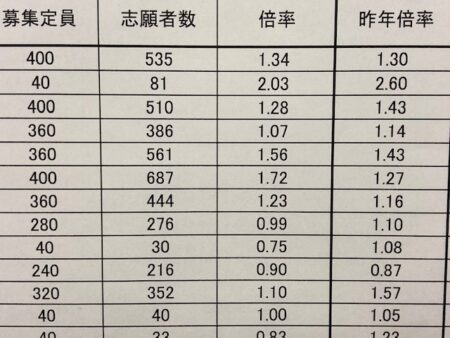

さて本日3月2日は中学3年の受験生にとってとても注目を集める一日でした。

一体何があったのでしょうか?

本日3月2日は福岡県公立高校一般入試の出願先の変更が締め切られ、倍率が確定した日なのです!

(倍率についてのブログはこちら)

生徒も私と目を合わせるたびに「先生、倍率出ましたか?」と聞きに来る生徒も。

そんなやり取りを何回も行いながら、とうとう確定した倍率が発表されました。

それでは前回と比べてどのように変わったのか見ていきましょう。

まず注目は前回倍率が1.72倍と前年より0.45ポイントも上がった筑紫中央高校ですが、やはり発表された倍率を見て多くの生徒が出願先を変更しているのが見て取れますね。前回より0.9ポイントダウンの1.63倍となっていました。

それでもまだまだ倍率が高いので、今回筑紫中央高校を受ける生徒は今まで以上の点数を撮れるように最後の追い込みが必須ですね。

一方昨年までと比べて倍率が低かった筑紫高校ですが、最終的には昨年度と同じような倍率に落ち着きました。

こちらは、前年度より倍率が上がっていた福岡中央高校に出願していた生徒が、筑紫高校に出願先を変更したのではないかと個人的には感じました。

偏差値が近い学校ではこのように倍率の高い高校から低い高校へ出願先変更を行う生徒が一定数見られるのも、公立高校入試の出願の大きな特徴です。

ここまで来たら倍率を気にするのではなく、自分の持てる力を最大限発揮できるように最後の調整ができるようしっかりサポートしていきます!。

ちなみに中学3年の教室以外にも提示したところ、やはり中学2年生が食い入るように見つめていました。

来年は自分の番だと意識が少しずつ出てきてくれていますね。

また高校1年生もこの表を見て「私の高校、去年より低い。私去年頑張りましたよね」と一年前を思い出しながら嬉しそうに話していました。

そんな大橋校の生徒たちの成績アップや入試に合格した喜びの声など紹介しています。ぜひご覧ください。↓↓↓

https://www.ganbari.com/school/ohashi/

◆◇==*==*==*==*==*=*==*=*==*=*==*=*==*=*◇◆

筑紫修学館大橋本校には一人ひとりの生活や目標に合った様々なコースがございます。

現在下記の講座・講習を受付中です。

大学入学共通テスト対策講座の受講受付中!申し込みはこちら↑↑↑

大学入学共通テスト対策講座の受講受付中!申し込みはこちら↑↑↑

理科実験も絶賛受付中!申し込みはこちら↑↑↑

理科実験も絶賛受付中!申し込みはこちら↑↑↑

春期講習もまだまだ受付中↑↑↑

春期講習もまだまだ受付中↑↑↑

校舎の見学や無料体験授業の受講も随時受け付けています。

実際に校舎に足を運んでいただくのはもちろん、LINEでお話ししたり、Zoomでご相談に応じることも可能です。

新たなアプリを入れる必要はなく、お使いのもので大丈夫ですので可能なものをおいください。 お問い合わせはこちらまで↓↓↓

〒815-0033

福岡市南区大橋1‐17‐6 佐藤ビル1階

TEL:092-512-3228

西鉄大橋駅西口から徒歩1分のところにあります。

みなさん、こんにちは(^^)/

筑紫修学館大橋本校の西岡です。

今日は2月の最終日、いよいよ明日からは3月です。

3月ということは・・・公立高校入試が直前に迫ってきています。

大橋本校の受験生たちも日に日に集中力を増してきています。

なかなか学習中は声をかけることはできないですが、過去問の採点をしたりするときなどに話す内容も、かなり精神的に成長したな、というものになってきています。

残された日にちはあとわずか、ここが踏ん張りどころです!

もちろん感染症対策は徹底です。

もちろん感染症対策は徹底です。

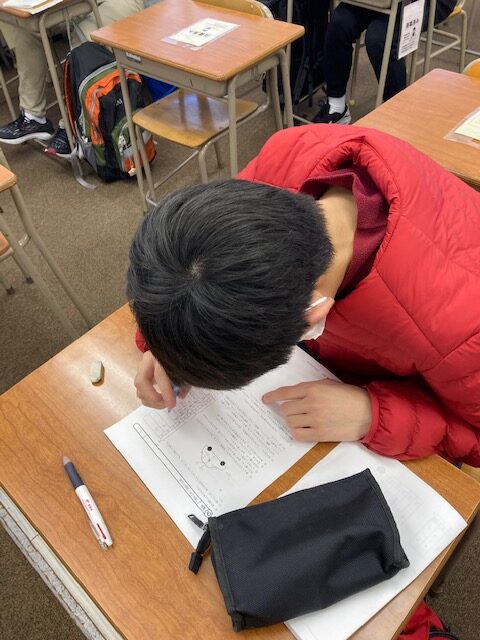

そして本日は中学3年生にとって最後の日曜教室でした。

時間を測りながら各自が問題を解いていっていました。

普段は笑いの絶えなかった中学3年生ですが、やはり学習中は真剣そのもの。

一言の私語もなく黙々と過去問に取り組んでいます。

理科の過去問に挑戦中・・・

理科の過去問に挑戦中・・・

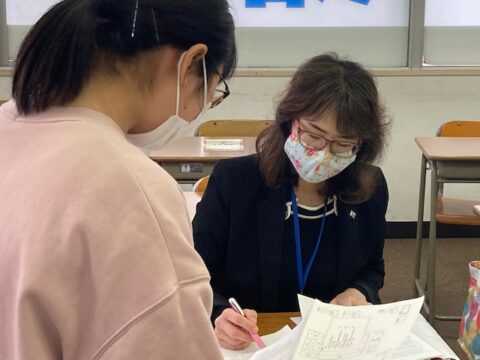

問題を解き終われば、答え合わせ。

ただし記述問題は生徒は直接〇つけを行いません。

先生たちに答案をもっていって添削してもらってます。

橋本先生による過去問の記述添削中です。

橋本先生による過去問の記述添削中です。

記述の採点は甘く見てはいけません。

ほんの些細な内容でも間違いがあれば点数がマイナスされます。

特に上位の高校であればその基準は段違いに跳ね上がります。

どのようにすれば満点に近い解答を出すことができるか、解法テクニックとあわせて採点をしていきます。

その繰り返しで入試本番で上手く記述が欠けるようになるのです。

何事も積み重ねが大事です。

もちろん自習でも全集中☆

もちろん自習でも全集中☆

そして現在も多くの生徒が校舎に残って自習に取り組んでいます。

残された日数での時間の使い方はとても大事です。

限られた時間をどこでどのように過ごすべきなのかも受験生として自覚を持って取り組めています。

何が入っているのでしょう?

何が入っているのでしょう?

一方こちらではなにやら準備中・・・

一体何に使うのでしょうか?

その模様はまた改めてお知らせしますね。

◆◇==*==*==*==*==*=*==*=*==*=*==*=*==*=*◇◆

筑紫修学館大橋本校には一人ひとりの生活や目標に合った様々なコースがございます。

現在下記の講座・講習を受付中です。

大学入学共通テスト対策講座の受講受付中!申し込みはこちら↑↑↑

大学入学共通テスト対策講座の受講受付中!申し込みはこちら↑↑↑

理科実験も絶賛受付中!申し込みはこちら↑↑↑

理科実験も絶賛受付中!申し込みはこちら↑↑↑

春期講習もまだまだ受付中↑↑↑

春期講習もまだまだ受付中↑↑↑

校舎の見学や無料体験授業の受講も随時受け付けています。

実際に校舎に足を運んでいただくのはもちろん、LINEでお話ししたり、Zoomでご相談に応じることも可能です。

新たなアプリを入れる必要はなく、お使いのもので大丈夫ですので可能なものをおいください。 お問い合わせはこちらまで↓↓↓

〒815-0033

福岡市南区大橋1‐17‐6 佐藤ビル1階

TEL:092-512-3228

西鉄大橋駅西口から徒歩1分のところにあります。

みなさん、こんにちは(^^)/

筑紫修学館大橋本校です!

いよいよ今週は国公立大学の個別(2次)試験です。

今年はコロナ禍の影響で共通テスト後に2次試験の実施を取りやめる大学も出てきましたが、大橋本校の高校3年生が受験する国公立大学はすべて明日・明後日で2次試験が実施されます。

先週末にはすべての授業が終了し、今はそれぞれの試験に向けて最後の準備中でしょう。

今となってはエールを送ることしかできませんが、持てる力をすべて出して、「サクラサク」報告を楽しみに待っています。

頑張れ、高校3年生☆

先日22日には、福岡大学と西南学院大学の合格発表が行われました。

西南学院大学への進学を第1志望に考えていたとある女子生徒は、見事希望の学部学科に合格することができました。

西南学院大学は九州はおろか、中国四国地方を含めた西南日本地域の文系大学では最もレベルの高い大学です。

国公立の文系学部を受験する受験生の中でも併願受験する人も多い中で、見事に合格を勝ち取ってくれました!

国公立大学の受験を控えている生徒も、西南学院大学や福岡大学の合格を勝ち取り、国公立大学の2次試験に向けて弾みをつけてくれました!

とにもかくにも、合格した皆さん、本当におめでとう☆

そして、2次試験に挑む皆さん、頑張れ☆

そして本日、福岡県公立高校入試の出願状況が発表されました。

昨年までと比べてどのようになっているのかを注目していたのですが、第5学区の高校を見てみると一つだけ飛びぬけて倍率の高い学校が・・・

正直、最初に目を通した時には「この高校がこんなに!?」と思わず目を丸くしてしまいました。

生徒たちも自分の出願した学校の状況は気になるもので、掲示してすぐに目を通すとやはり悲喜こもごもさまざまな声が・・・。

明日から3月2日までは一度だけ出願先を変更できる期間に入ってきます。

一生に一度の高校受験、悔いを残さないためにも最後の選択はとても重要です。

ここでの選択をぜひとも悔いのないようにしていきましょう。

◆◇==*==*==*==*==*=*==*=*==*=*==*=*==*=*◇◆

筑紫修学館大橋本校には一人ひとりの生活や目標に合った様々なコースがございます。

現在下記の講座・講習を受付中です。

大学入学共通テスト対策講座の受講受付中!申し込みはこちら↑↑↑

大学入学共通テスト対策講座の受講受付中!申し込みはこちら↑↑↑

春期講習もまだまだ受付中↑↑↑

春期講習もまだまだ受付中↑↑↑

校舎の見学や無料体験授業の受講も随時受け付けています。

実際に校舎に足を運んでいただくのはもちろん、LINEでお話ししたり、Zoomでご相談に応じたりすることも可能です。

新たなアプリを入れる必要はなく、お使いのもので大丈夫ですので可能なものをお使いください。 お問い合わせはこちらまで↓↓↓

〒815-0033

福岡市南区大橋1‐17‐6 佐藤ビル1階

TEL:092-512-3228

西鉄大橋駅西口から徒歩1分のところにあります。