皆さんこんにちは。

筑紫修学館小郡大保校の森です。

本日も小郡大保校の校舎ブログをご覧いただきありがとうございます。

2026年1月27日(火)に実施された私立高校専願入試ですが、

1月30日(金)に合格発表がありました。

小郡大保校からは

・久留米信愛高校 選抜ASコース/総合進学コース

・筑紫台高校 普通科/総合学科

・福岡常葉高校 進学コース

・近畿大学附属福岡高校 進学コース

・九州産業大学附属九州産業高校 進学コース

を受験していました。

結果は……

見事全員合格!!

しかも、「一つ上のコースに行きませんか?」とお声がかかった人も。

私立専願入試を受験した生徒たちが皆無事に受験が終えられて、一安心しました。

とはいえ、まだ私立一般入試や特色化入試・推薦入試・一般入試、

そして高校入試だけでなく大学入試も、まだまだ試験は残っているので一層気を引き締めなければ…

合格者のこれからの過ごし方について

さて、進路が決定した人は喜びもひとしおだと思いますが、すぐに気持ちを切り替えて高校入学のための勉強を進めていかなければなりません。

その理由は、入学して最初に行われる学力テスト。

このテストで私立専願合格者の平均点は、一般入試合格者の平均点を大きく下回ると言われています。

ある高校の先生によると、私立専願生の平均点は一般入試の生徒の平均点より約20点低いそうです。

福岡県で私立高校を一般受験する人は、第一志望を公立高校にしている人が大半を占めていますから、

3月上旬まで全力で勉強をしているはずです。

この1か月ちょっとの差が、高校に入ってから大きな差を生んでしまうんです。

せっかく合格したのに、入学直後に「勉強についていけない…」と苦労するのはもったいないですよね。

まだ受験が残っている人へ

専願入学者と一般入学者の差が出るというのは、私立高校・公立高校を一般入試で受験する人の立場から見ると、これからもまだ得点が伸ばせるということでもあります。

「あと○○日しかないから…。」とあきらめる必要はありません。

大学受験にも当てはまりますが、最後の一か月一週間一日でも点数は伸びます。

「あきらめたらそこで試合終了ですよ。」と某スポーツ漫画のセリフがありますが、

これは勉強にも当てはまると思います。

最後の最後まであきらめずに、1点でも多く得点するために勉強をし続けましょう!

最後に

合格を勝ち取った人は、高校に入ってからのための勉強を。

これから受験する人は、合格のために最後まで全力で勉強を。

立場ごとに内容は違いますが、それぞれの勉強を続けていきましょう!

【2月入塾生募集中!】

詳しくはこちらをクリック!

現在小郡大保校は

・高校生個別指導「九大パル」と小学生中学生個別指導「カルゴ」

⇒ 2月はほぼ満員です。希望の曜日によっては3月以降の入塾となります。ご了承ください。

・集団指導コアゼミ

⇒小学生・中学生・高校生問わず生徒募集中です!

みんなと切磋琢磨して学力を向上させましょう!

【小中高校生】自習室無料開放

詳しくはこちらをクリック!

校舎開館中は自習室を使い放題です!

一部時間帯は講師にわからない問題の質問対応も可能です!!

★各コースお申し込みは…

①お電話…0942-75-7000(小郡大保校直通)

②校舎LINE…以下QRコードから「○○参加希望」とメッセージをお送りください。

③ホームページお問合せフォーム

https://www.ganbari.com/pamphlet/

このブログはこんな人が書いています!

森 駿介

筑紫丘高校→九州大学理学部数学科卒業

2026年度大学入学共通テストの中間集計が1月21日付で大学入試センターから発表されました。

最終発表は2月5日の予定ですが、現在公表されている中間データと各大手予備校の予想平均点、

そして昨年度の平均点を比較して、今年度の特徴を考えてみようと思います。

科目別平均点一覧

- ・大学入試センターの中間集計平均点

- ・大手予備校予想平均点(河合塾・駿台・ベネッセ等)

- ・2025年度の最終平均点

を整理しました。

※予備校予想は河合塾・駿台・ベネッセ・東進の予想をまとめたものを記載しています。

| 科目 | 中間集計(前年比) | 予備校予想 | 昨年度最終平均 |

|---|

| 国語(200点) | 116.08(-10.59) | 115 | 126.67 |

| 数学ⅠA | 50.58(-2.93) | 47~48 | 53.51 |

| 数学ⅡBC | 58.88(+7.32) | 51~54 | 51.56 |

| 英語 リーディング | 64.80(+7.11) | 62~64 | 57.69 |

| 英語 リスニング | 56.42(-4.89) | 54~57 | 61.31 |

| 物理 | 47.46(-11.5) | 45~46 | 58.96 |

| 化学 | 59.57(+14.23) | 56~57 | 45.34 |

| 生物 | 56.67(+4.46) | 55~57 | 52.21 |

| 地理 | 64.18(+6.7) | 59~62 | 57.48 |

| 日本史 | 64.18(+7.19) | 59~62 | 56.99 |

| 世界史 | 62.81(-3.31) | 60~61 | 66.12 |

| 政治経済 | 65.94(+3.28) | 63~64 | 62.66 |

| 倫理 | 65.16(+5.42) | 62 | 59.74 |

| 情報 | 59.76(-9.5) | 約57–60 | 69.26 |

点数変化が大きい科目と要因分析

まだ中間集計ではありますが、最終集計でも大きく点数は変わらないだろうという前提で、

平均点の変化が大きい科目について要因を考えてみましょう。

平均点が上昇した科目

英語リーディングは昨年度比較で大きく点数が上昇しています。

2025年度最終発表57.69点 → 2026年度中間集計64.80点(+7.11)

私は英語リーディングについては

・問題の難易度自体はほぼ昨年並み~やや易化だったが7点も差が出るほどではない

・問題形式が変更になった初年度と2年目の差が出た

と考えています。

化学の点数上昇に関しては、昨年が難しすぎただけなのでここでは触れないこととします。

平均点が下降した科目

物理は昨年度に比べて大幅に平均点が下がりました。

2025年度最終発表58.96点 → 2026年度中間集計47.46点(-11.5)

これは単純に問題難易度の差であると考えられます。

設問数・マーク数は減少した一方で、一つ一つの問題にかかる時間は増加したようです。

また、マーク数が減少したということは1問の点数が大きくなりますから、

昨年よりもより精度を上げて解答しなければ点数は出ないということにもつながります。

物理の平均点が下がった一方で、化学・生物は上昇して平均点が60点弱になりました。

昨年度は物理が最も高く、化学が最も低く、その差は13.62点でした。

今年度は逆に化学が最も高く、物理が最も低く、その差は12.11点となっています。

昨年度は得点調整が行われなかったので、今年度も得点調整は行われないと予想されます。

追記:正式に得点調整を行わないと発表されました。

令和8年度大学入学共通テストの得点調整実施の有無について

数学の予備校予想が低めに出た要因

私は、予備校が「標本集団と母集団の差を大きめに見積もった」ことが要因だと考えています。

通っている生徒やリサーチに提出した生徒の点数を集計すると、全体よりもやや高い点数が出ると考えられます。

「私立しか受けないから、テキトーに受けちゃおう

「どうせ使わないし、リサーチも出さなくて良いや」

という生徒が一定数いるため、各予備校はその分を差し引いて予想を出していると思われます。

このとき、各予備校が集計した点数と、全体の点数との差をやや大きめに見積もった結果がこの差になったのではないかと考えています。

出願戦略の分析

出願は基本的にはリサーチの判定を重視しましょう。

そこに、マーク式と記述式の向き不向きや、得意科目苦手科目の配点の割合などもプラスして出願戦略を立ててください。

難関大志望者の戦略

旧帝大などの難関大学志望者では、各科目で高得点キープが求められると予想されます。

今回の中間発表では、特に英語リーディング・社会科目が得点源になりやすく、

これら科目で安定して高得点を取れた受験生はボーダーを維持しやすい状況と考えられます。

一方、理科の点数差は理系上位層にとってはリスク要因になり得ます。

点数差的には得点調整は行われないと予想されるので、

二次試験(個別学力試験)でのリカバリーを見込んだ戦略が必要です。

地方国公立志望者・中堅層の戦略

中間層は今回の難易度の変化に大きく影響を受けた層だと予想されます。

得点が伸び悩んでも、周りも同じように伸び悩んでいる可能性もあります。

リサーチやボーダー予想を確認して、二次試験での得点戦略を練りましょう。

中間層以下の点数動向について

一部では「上位層の得点は大きく変化せず、中間以下が点数を下げている」と指摘されています。

2026年の中間データを見ると、物理・情報で点数幅が大きく広がっており、

平均点の低下科目は特に中位層以下の得点が伸び悩んだ可能性が考えられます。

これは、問題の思考力要求度が高く、基礎知識重視の受験生が対応しづらかったことが要因として挙げられます。

こうした科目では標準偏差も大きくなる傾向が予想され、中位層以下への影響が大きいと見られます。

まとめ

ライバルはあくまで同じくらいのレベルの受験生です。

平均点の上下ではなく、判定を重視して志望校について考えましょう。

また、具体的な得点戦略を立てることが大切です。

どの科目で何点取れば安定して合格できるのか、よく考えて受験校を設定しましょう。

【2月入塾生募集中!】

詳しくはこちらをクリック!

現在小郡大保校は

・高校生個別指導「九大パル」と小学生中学生個別指導「カルゴ」

⇒ 2月満員御礼のため、3月以降の入塾となります。

・集団指導コアゼミ

⇒小学生・中学生・高校生問わず生徒募集中です!

みんなと切磋琢磨して学力を向上させましょう!

【小中高校生】自習室無料開放

詳しくはこちらをクリック!

校舎開館中は自習室を使い放題です!

一部時間帯は講師にわからない問題の質問対応も可能です!!

★各コースお申し込みは…

①お電話…0942-75-7000(小郡大保校直通)

②校舎LINE…以下QRコードから「○○参加希望」とメッセージをお送りください。

③ホームページお問合せフォーム

https://www.ganbari.com/pamphlet/

このブログはこんな人が書いています!

森 駿介

筑紫丘高校→九州大学理学部数学科卒業

本日、共通テスト1日目を終えた受験生の皆さん、本当にお疲れ様でした。

まずは試験を受けきった自分をしっかり労ってください。

共通テストは、実力だけではなく「当日の集中力」「平常心」「対応力」も問われる試験です。

1日目を終えたという事実自体が、大きな成果ですから、そのことを誇りましょう。

1日目のみで試験が終わった人へ

共通テストが1日で終了した人は、今日からすぐに次のステージに進みましょう!

やるべきことは明確です。

- ・自己採点はしても、共通テストの出来を振り返らない

- ・感想やSNSの情報は一切遮断する

- ・第一志望校の過去問題に集中する

終わってしまった共通テストは結果を変えられません。

しかし、個別試験はこれから伸ばすことができます。

「共通テストがうまくいった/いかなかった」という感情は過去問題演習の邪魔になることが多々あります。

淡々と、冷静に、1問1問を処理していきましょう。

2日目がある人へ

まだ2日目の試験が残っている人は、次の3つの点に注意してください。

① 自己採点は絶対にしない

共通テストはあくまで全体で何点取れるかが大事です。

自己採点をしてしまうと、

1日目が良かったからと言って調子に乗って2日目で失敗する

1日目が悪かったからと言って引きずって2日目で失敗する

そうやって悔しい思いをする人が毎年います。

自己採点は全日程が終わってからで十分です。

② 明日の科目の「最終確認」だけをする

新しい問題集や難問に手を出す必要はありません。

- ・公式・定義・基本事項

- ・自分がよくやってしまうミスの確認

- ・使い倒したテキストやまとめノートの確認

試験で「自分の能力を100%出せる状態」にすることが最優先です。

③ 今日はしっかり休む

睡眠は立派な受験対策の一つだと私は考えています。

脳が働かなければ、実力は発揮できませんから、必ずいつも通りの睡眠時間を確保しましょう。

注意!大学入試センターが出した指示を必ず守りましょう

受験上の注意の中に

「試験終了後であっても、大学入学共通テストの試験問題をSNSに投稿する等、インターネット上に掲載することはしないでください。」

という一文があります。

過去、リスニングで面白い野菜ヒーローの絵が出たり、現代文でヒス構文が出たり、共有したくなるような問題は毎年のように出題されています。

しかし、センターがダメと言っている以上、写真などをアップロードすることはやめておきましょう。

軽い気持ちの投稿が、規則違反やトラブルにつながる可能性もあります。

試験がすべて終わるまでは、SNSから距離を置くのが最も安全です。

最後に

共通テストは「ゴール」ではなく「通過点」です。

今日の出来がどうであれ、受験はまだ続いています。

やるべきことを、やるべき順番で。

それが、合格に一番近い行動です。

今日は本当にお疲れ様でした。

残っている人は、明日も落ち着いて、いつも通りに実力を発揮してください。

【1月入塾生募集中!】

詳しくはこちらをクリック!

現在小郡大保校は

・高校生個別指導「九大パル」と小学生中学生個別指導「カルゴ」

⇒ 1月満員御礼のため、2月以降の入塾となります。

・集団指導コアゼミ

⇒中学生も高校生も生徒募集中です!

みんなと切磋琢磨して学力を向上させましょう!

【小中高校生】自習室無料開放

詳しくはこちらをクリック!

校舎開館中は自習室を使い放題です!

一部時間帯は講師にわからない問題の質問対応も可能です!!

★各コースお申し込みは…

①お電話…0942-75-7000(小郡大保校直通)

②校舎LINE…以下QRコードから「○○参加希望」とメッセージをお送りください。

③ホームページお問合せフォーム

https://www.ganbari.com/pamphlet/

このブログはこんな人が書いています!

森 駿介

筑紫丘高校→九州大学理学部数学科卒業

あけましておめでとうございます。

今年もよろしくお願いします。

お正月といえば、お年玉!

子どもにとっては楽しみな習慣ですが、

ふと考えてみると「お年玉」という言葉、少し不思議だと思いませんか。

「年」は分かるとしても、「玉」とは一体何を指しているのでしょうか?

今回は、意外と知られていない「お年玉」の語源についてご紹介します。

昔はお年玉はお金ではなかった?

結論を言ってしまうと、お年玉の「玉」は「魂(たましい)」や「霊(たま)」を意味しています。

もともとお年玉は、現代のようにお金を渡すものではありませんでした。

昔の日本では、お正月に年末年始に五穀豊穣を祈って、

「歳神さま(としがみさま)」という神様を祀っていました。

この歳神さまのために年末にお供えしたお餅や食べ物を、

歳神さまがお帰りになる際に家族で分けて食べていました。

諸説ありますが、

このときにいただくお餅が「玉」のようなものだったとか

お供え物に歳神さまの力(=御霊・御魂)が込められているとか

このような由来で、「お年玉」と呼ばれるようになったと言われています。

つまり、本来のお年玉とは

「新しい年を無事に生きる力を授かるもの」

という、非常に神聖な意味を持っていたものだったのです。

なぜ「玉」という字が使われたのか

日本語では古くから、「玉(たま)」という言葉が

「魂(たましい)」「霊的な力」、「大切で尊いもの」

を表す言葉として使われてきました。

勾玉(まがたま)や玉串(たまぐし)など、

神事や信仰と深く関わる言葉によく「玉」という言葉が使われていますよね。

お年玉の「玉」も同様に、「目に見えない大切な力」を象徴する言葉だったのです。

いつから「お金」になったのか

では、なぜ現在のお年玉は「お金」になったのでしょうか。

これにも諸説ありますが、江戸時代以降に生活様式が変化する中で

・・餅や食べ物よりも現金のほうが実用的である

・・商人文化の発展により貨幣が身近になった

といった理由から、徐々に食べ物から現金を包む習慣へと変化していったと考えられています。

その名残として、今でもお年玉はポチ袋に入れて

目上の人から目下の人へ渡すといった儀礼的な形式が大切にされています。

知ると少し見方が変わる、お年玉

こうして由来を知ると、お年玉は単なる「お小遣い」ではなく、

新しい一年を無事に過ごせるように、健康や成長を願って渡されてきたものだ

ということが分かります。

もし機会があれば、

「お年玉って、もともとは神様の力を分けてもらう意味があったんだよ」

と、ぜひ誰かに話してみてください。

何気ない日本の習慣にも、こうした歴史や意味が隠れていると知ると、

少しだけお正月が特別なものに感じられるかもしれません。

【冬期講習入塾生募集中!】

詳しくはこちらをクリック!

現在小郡大保校は

・高校生個別指導「九大パル」と小学生中学生個別指導「カルゴ」

⇒ 1月満員御礼のため、2月以降の入塾となります。

・集団指導コアゼミ

⇒中学生も高校生も生徒募集中です!

みんなと切磋琢磨して学力を向上させましょう!

【小中高校生】自習室無料開放

詳しくはこちらをクリック!

校舎開館中は自習室を使い放題です!

一部時間帯は講師にわからない問題の質問対応も可能です!!

★各コースお申し込みは…

①お電話…0942-75-7000(小郡大保校直通)

②校舎LINE…以下QRコードから「○○参加希望」とメッセージをお送りください。

③ホームページお問合せフォーム

https://www.ganbari.com/pamphlet/

このブログはこんな人が書いています!

森 駿介

筑紫丘高校→九州大学理学部数学科卒業

皆さん、こんにちは。

筑紫修学館小郡大保校の森です。

本日も小郡大保校の校舎ブログをご覧いただきありがとうございます。

小郡市内の中学校の2学期期末試験が終了し、成績が出そろいました。

2学期中間試験と比べて、10点以上アップした科目がある生徒さんや、

高得点を取った科目がある生徒さんを一部ご紹介します!

【小郡校生!2学期期末試験頑張りました!】

大原中3年 Tくん→数学 11点UP!

5教科合計 69点UP!

大原中3年 Mさん→数学 22点UP!

英語 18点UP!

5教科合計 104点UP!

三国中3年 Eくん→理科 30点UP!

英語 13点UP!

5教科合計 57点UP!

大原中3年 Yさん→数学 26点UP!

理科 15点UP!

大原中3年 Kくん→数学 36点UP!

社会 10点UP!

英語 12点UP!

大原中3年 Kさん→数学 15点UP!

理科 18点UP!

5教科合計 400点over!

大原中3年 Sくん→国語 16点UP!

数学 20点UP!

5教科合計 50点UP!

三国中3年 Kさん→国語 15点UP!

理科 23点UP!

英語 14点UP!

5教科合計 49点UP! 450点over!

福岡雙葉中2年 Sさん→国語 12点UP!

数学 12点UP!

社会 13点UP!

5教科合計 50点UP!

三国中2年 Mさん→社会 100点!

英語 91点!

5教科合計 400点over!

三国中2年 Rさん→社会 93点!

理科 32点UPの96点!

英語 98点!

5教科合計 400点over!

三国中2年 Iさん→ 社会 22点UP!

理科 16点UP!

5教科合計 34点UP!

大原中1年 Tさん→国語 42点UP!

数学 13点UP!

社会 31点UP!

理科 40点UP!

5教科合計 122点UP!

三国中1年 Hさん→国語 12点UP!

数学 22点UPの91点!

理科 17点UPの90点!

5教科合計 41点UP!

大原中3年 Nくん→国語 16点UP!

社会 11点UP!

英語 12点UP!

5教科合計 37点UP!

他にも高得点を取ったり、合計点が上がったり、

たくさんの生徒が頑張りを結果として出すことができています。

ただし、得点自体が上がっていても、前回の定期試験とは平均点(難易度)が異なります。

特に今回は、大原中3年の数学は非常に簡単だったようで、多くの生徒が10点以上得点が上がっています。

次の学年末試験は一年間を締めくくる大事な試験。

最後に自己ベストを出せるよう、ともに頑張っていきましょう!

【冬期講習入塾生募集中!】

詳しくはこちらをクリック!

現在小郡大保校は

・高校生個別指導「九大パル」と小学生中学生個別指導「カルゴ」

⇒ 満員御礼!!募集停止中です。

・集団指導コアゼミ

⇒中学生も高校生もまだまだ生徒募集中です!

みんなと切磋琢磨して学力を向上させましょう!

【小中高校生】自習室無料開放

詳しくはこちらをクリック!

校舎開館中は自習室を使い放題です!

一部時間帯は講師にわからない問題の質問対応も可能です!!

★各コースお申し込みは…

①お電話…0942-75-7000(小郡大保校直通)

②校舎LINE…以下QRコードから「○○参加希望」とメッセージをお送りください。

③ホームページお問合せフォーム

https://www.ganbari.com/pamphlet/

このブログはこんな人が書いています!

森 駿介

筑紫丘高校→九州大学理学部数学科卒業

大学入学共通テストまで1か月と少しになりました。

勉強に全集中したい時期ですが、受験票の準備も必ずやっておかなけらばならない重要な作業の一つです。

12月10日(水)の朝10:00から印刷できるようになっていますので、早めに印刷をしておきましょう!

受験票印刷のチェックポイント

1.必ずA4サイズ紙に印刷する

マイページからダウンロードしたPDFをA4白色用紙に印刷してください。

余白があったり、裏面になにか記載がある受験票は使用できないため注意しましょう。

印刷自体はカラー印刷でも白黒印刷でも大丈夫です。

アーティストのライブではないので、スマートフォンやタブレット画面の提示では入場できません。

2.きれいに印刷できているかチェック

文字が薄いと読み取りに問題が出る可能性があります。

インクが十分に出ているか、ページ全体が鮮明かを確認しましょう。

3.受験番号・会場・科目を必ず確認

受験票には氏名・生年月日・受験番号・試験会場・受験科目などが記載されています。

登録した内容に誤りがないか、しっかり目を通してください。

氏名や生年月日に関しては、誤りがあった場合は1月8日(木)17:00までにマイページ内の

「出願内容の確認・訂正」から訂正を行う必要があります。

訂正をした場合は、1月13日(火)の10:00から受験票を取得し、印刷することが可能になります。

4.予備のコピーを用意

万が一の紛失に備えて、予備としてもう1〜2枚印刷しておくと安心です。

印刷が遅れるとどうなる?

試験日直前はアクセスが集中し、サイトに繋がりにくくなる可能性があります。

なるべく早い時期に取得・印刷を行うことをおすすめします。

また、受験票を忘れると、試験当日に会場に入ることができません。

試験会場で受験番号の確認が取れないと、控え室にも入れない場合があります。

当日まで丁寧に保管して持っていこう

印刷した受験票はクリアファイルなどに入れて、試験当日まで大切に保管してください。

受験日当日は、受験票に加えて顔写真付きの身分証明書も必要になります。

(生徒証・学生証・マイナンバーカード・パスポート・運転免許証・在留カード等など)

忘れずに持参しましょう。

まとめ:早めの準備をおすすめします!

・受験票の印刷は12月10日(水)10:00から可能になっています。

・マイページから取得し、印刷した紙を必ず当日持参してください。

・本番直前はアクセスが集中する可能性があるため、早めにやっておくと安心です。

準備の質が安心感にもつながります。

しっかり準備して、本番で最大限の力を発揮しましょう!!

【冬期講習入塾生募集中!】

詳しくはこちらをクリック!

現在小郡大保校は

・高校生個別指導「九大パル」と小学生中学生個別指導「カルゴ」

⇒ 満員御礼!!募集停止中です。

・集団指導コアゼミ

⇒中学生も高校生もまだまだ生徒募集中です!

みんなと切磋琢磨して学力を向上させましょう!

【小中高校生】自習室無料開放

詳しくはこちらをクリック!

校舎開館中は自習室を使い放題です!

一部時間帯は講師にわからない問題の質問対応も可能です!!

★各コースお申し込みは…

①お電話…0942-75-7000(小郡大保校直通)

②校舎LINE…以下QRコードから「○○参加希望」とメッセージをお送りください。

③ホームページお問合せフォーム

https://www.ganbari.com/pamphlet/

このブログはこんな人が書いています!

森 駿介

筑紫丘高校→九州大学理学部数学科卒業

皆さんはChatGPTをはじめとするAIを普段からよく使っているでしょうか?

作文やレポート、ちょっとした調べものなど、便利なツールだと感じている人も多いと思います。

私もエクセルやスプレッドシートの関数を組んだり、TeXというツールで教材を作ったりするときに非常にお世話になっています。

最近、アメリカの MIT Media Lab(マサチューセッツ工科大学)の研究チームが、

AIに頼りすぎると「自分で考える力」や「頭の働き」 に少しずつ変化が起きる可能性がある

という内容の論文を発表しました。

(論文を見たい方はこちらから

右側のAccess Paper : Vier PDFから見ることができます。)

研究における実験の内容

この研究では、LLM(Large Languale Model : 大規模言語モデル ; ChatGPTのようなAIのこと)を使って作文をする(エッセイを書く)ことが、脳の働きや記憶、考える力にどう影響するかを調べました。

実験方法は次のようなものです。

- ・実験には54人の若い成人が参加し、ランダムに18人ずつの3つのグループに分けました。

- ①Brain-only(AIや検索を使わない)グループ

- ②Search-Engine(インターネット検索を使う)グループ

- ③LLM(ChatGPTなどを使う)グループ

- ・各グループで3回エッセイを書いてもらい、脳波を測定する。

- ・さらに数か月後に①と③の条件を入れ替えてエッセイを書いてもらう追加実験を行う。

- ・脳波によってどのくらい脳が「考えている状態か」を分析した。

- ・書きあがった文章を分析して、人や AI による採点もした。

- ・各参加者には、それぞれのエッセイを書いたあと、インタビューを行った。

AIを使うと「脳の働き」が弱まる?

この実験の結果として、次のようなものが報告されています。

- 脳のネットワーク活動の違い

- ・自分の頭だけで書いた人(Brain-only)が最も強く、広く脳を使っていた

- ・検索エンジンを使った人は中程度であった

- ・LLM(AI)を使った人は、圧倒的に脳の活動が弱く、浅く書いていた

- ・分析では、AI利用時の脳活動が 最大で約 55% 減少 という数値も示されている

- 記憶と「自分で書いた」という感覚の違い

- ・AIを使った人たちは、自分が書いたばかりのエッセイをあとで引用したり思い出したりするのが難しい人が多かった

- ・また「これは自分の文章だ」という感覚も、AIで書いた人では低めだった

- 言葉の使い方やアイデアの広がりの違い

- ・AIを使った文章は言葉のパターンや構造が他の人と似た傾向にあり、「個性」「深み」「オリジナリティ」に欠ける傾向があった

こうしたことから、AIを使うと一見楽でも、認知的負債(cognitive debt)、すなわち「脳を使う力・脳の考える力」を借りすぎることで、

将来的に思考力の低下につながるかもしれない

という警鐘を鳴らしています。

この研究は最終結論ではない

この研究はとても注目すべきものですが、研究内容を完全に信じてしまうのは早計です。

学術論文は「査読」という過程を経て、認められなければなりません。

この論文はまだ査読前の段階ですし、被験者は若い学生が中心で、数も 54人と多くはありません。

実験内容も「エッセイを書く」というタスクに限られており、

他のAI を使う場面 (プログラミング、計算、調べものなど) に同じ結果が当てはまるかは分かりません。

今後さらなる研究によって明らかにされていくことでしょう。

鵜呑みにするのではなく、あくまで可能性一つとして認識しておきましょう

AI時代を生きる私たちが考えるべきこと

AIはとても便利で、すぐに答えを出したり、文章をまとめたりするという点では強力なツールです。

しかし、AIを使うにつれて、私たち人間の自分で考える力や自分の言葉で表現する力が、

少しずつ使われなくなる可能性があります。

だからこそ、「使い方を工夫する」いうことを大事にしてほしいと思います。

具体的な使い方としては、

①まずは自分で考えて、そのあとで AI に手伝ってもらう

例えば、自分で作文を書いてから、AIに添削してもらう

自由研究のアイデアは自分で出して、AIに構成を整理してもらうなど。

②AIに頼りきりにしない

例えば、習ったこと、学んだことを、自分の言葉で「理解」「整理」「表現」する機会を意識的につくるなど。

こうした人間とAIの協力であれば、AIの便利さを活かしながら、自分の「考える力」「思考力」「記憶力」を維持できる可能性があると思います。

研究でも、「AIをいつどう使うか」が大切だ、と指摘されています。

まとめ — AIはあくまで道として、使い方を賢く選ぼう

- ・MIT の研究は、AIを使って文章を書くときの「脳の働き」や「記憶」「主体性」に変化が起きる可能性を示した。

- ・ただし、この研究はまだ始まったばかり。結果を過度に受け取らず、「あくまで注意喚起のひとつ」として捉えることが大切。

- ・大切なのは、AIをどう使うか。目的や内容、タイミングを考えて、「自分の考え」で書く時間を残す。

- ・AIは便利な道具ではあるが、頼りすぎず、自分で考える習慣を大切にすることがこれからの時代には必要。

【冬期講習入塾生募集中!】

詳しくはこちらをクリック!

現在小郡大保校は

・高校生個別指導「九大パル」と小学生中学生個別指導「カルゴ」 ⇒ 満員御礼!

・集団指導コアゼミ

⇒中学生も高校生もまだまだ生徒募集中です!

みんなと切磋琢磨して学力を向上させましょう!

【小中高校生】自習室無料開放

詳しくはこちらをクリック!

校舎開館中は自習室を使い放題です!

一部時間帯は講師にわからない問題の質問対応も可能です!!

★各コースお申し込みは…

①お電話…0942-75-7000(小郡大保校直通)

②校舎LINE…以下QRコードから「○○参加希望」とメッセージをお送りください。

③ホームページお問合せフォーム

https://www.ganbari.com/pamphlet/

このブログはこんな人が書いています!

森 駿介

筑紫丘高校→九州大学理学部数学科卒業

2025年11月27日(木)

公益財団法人 日本英語検定協会は、英検に6級と7級を新たに導入することを発表しました。

英検は最近準2級プラスが新設され、5級から1級までの8段階の級で実施されていましたが、

2026年度第3回検定からは6級と7級が加わり、10段階に分かれることになります。

新設級によって「英語学習の初期段階」を評価する体制を早め、

生涯にわたる英語能力育成のスタートラインを広げることが目的とされています。

どの学年・レベルを想定しているのか

英検協会が発表した資料によると、新しい級は次のようなレベル感を想定しているとのことです。

- 7級:小学校中学年あたりの英語学習を想定。英語を学び始めたばかりの方向け。

- 6級:小学校高学年〜中学校入門期あたりを想定。5級よりもっと基礎に近い “英語の入門〜初級スタート” レベル。

「小学校低学年〜中学年で英語を習い始めたばかりの人」や

「小学校高学年で少し本格的な英語に触れ始めようとしている人」も、

英検という目標を持って勉強できるようになるということですね。

級新設によるメリット

英語学習の「スタートのハードルが低く」なる

これまでは「まず5級からスタート」というのが一般的でしたが、英語を習い始めたばかりの小学生がいきなり5級に挑戦するのは、正直ハードルが高い面もありました。

英単語や文法もすべて中学1年生レベルが求められていますし、

英語以前にそもそも日本語の語彙力が足りず、問題集の日本語訳の意味が理解できないという声もありました。

しかし、7級・6級の導入によりこれらの問題点が解消され、小学生が英検を受験しやすくなる可能性があります。

達成感・成功体験を得やすい ⇒ 学習継続につながる

小さい頃から「合格」を体験できる機会があるというのは、子どものモチベーションにとって大きなプラスになるでしょう。

英語に苦手意識があるお子さまでも、「できた!」「自信がついた!」という成功体験を味わいやすくなります。

英語学習の「可視化」「目標化」がしやすい

これまで英語の学習は明確な目標がないまま学習を続けることがありました。

しかし、英検という試験・目標が増えることで、英語の到達度や進み具合を“可視化” でき、これから先の英語学習の道筋もつけやすくなります。

級新設に対するネガティブな意見も…

「早期の試験化」が子どもに余計なプレッシャーをかける懸念

「小学生に試験を増やすことは学びの楽しさを損ない、早期から不要な競争を生む」という反対意見が見られました。

実際、英検5級に苦戦している小学生の保護者からは、試験に伴うストレスや心理的負担を心配する声が上がっています。

家庭の経済格差・地域格差が拡大する可能性

細かい級をターゲットにした塾・教材市場が活性化すると、

有料の対策を受けられる家庭とそうでない家庭で成果差が出やすくなるという指摘もありました。

高校の無償化など、教育にかかる費用を減らす取り組みは進んでいますが、検定などにかかる費用は

各家庭で負担する必要があります。

また、最近では地域差も問題となっています。

聞いた話によると、首都圏の中学3年生は英検準2級と漢検3級を持っている人が非常に多いとのこと。

私たちのいる筑後地区では、「英検3級か漢検3級のどちらか片方を持っていればOK」

と言われることが多いため、すでに地域差が出ているといえるでしょう。

この地域差に拍車をかけることになる可能性も否定できません。

今後の情報公開を待とう!

現状、英検からの公式発表では「より難易度の低い級を新設します」ということしか分かりません。

どのような内容で、どれくらいの語彙力が必要な難易度なのか、といったものは

今後公式で発表される試作問題などの公開を待ちましょう!

【冬期講習入塾生募集中!】

詳しくはこちらをクリック!

現在小郡大保校は

・高校生個別指導「九大パル」と小学生中学生個別指導「カルゴ」

対面授業はほぼ満席となっております。

通塾の曜日や時間によってはご希望に添えない場合がございます。

・集団指導コアゼミ

中学生も高校生もまだまだ生徒募集中です!

みんなと切磋琢磨して学力を向上させましょう!

【小中高校生】自習室無料開放

詳しくはこちらをクリック!

校舎開館中は自習室を使い放題です!

一部時間帯は講師にわからない問題の質問対応も可能です!!

★各コースお申し込みは…

①お電話…0942-75-7000(小郡大保校直通)

②校舎LINE…以下QRコードから「○○参加希望」とメッセージをお送りください。

③ホームページお問合せフォーム

https://www.ganbari.com/pamphlet/

このブログはこんな人が書いています!

森 駿介

筑紫丘高校→九州大学理学部数学科卒業

皆さん、こんにちは。

筑紫修学館小郡大保校の森です。

本日も小郡大保校の校舎ブログをご覧いただきありがとうございます。

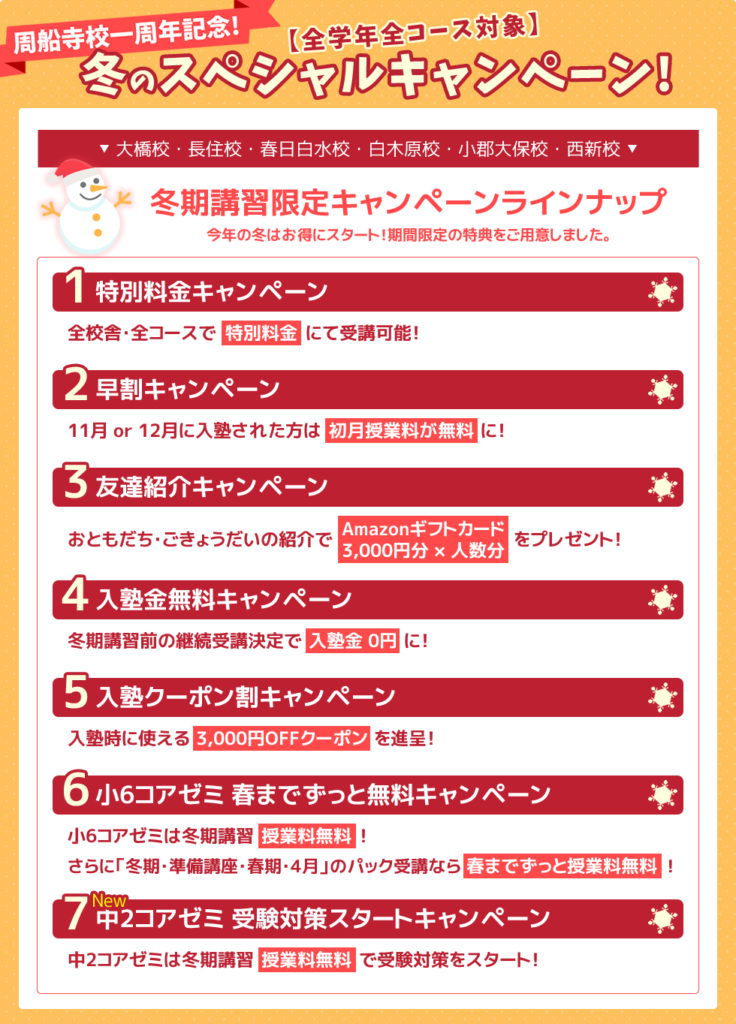

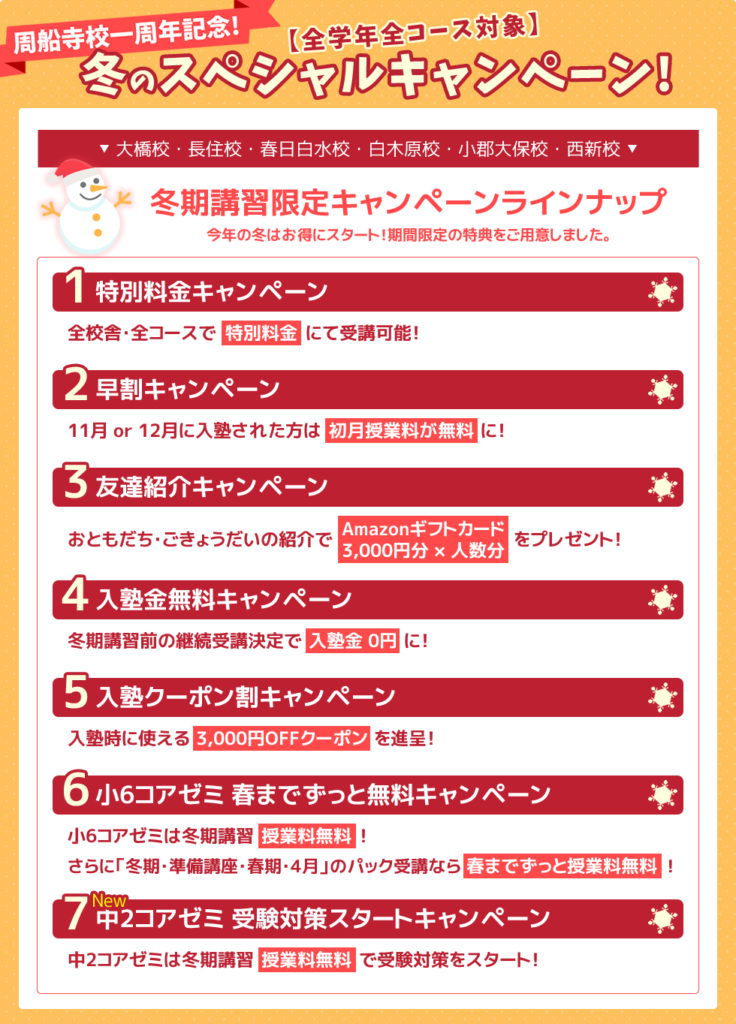

2025年度冬期講習生大募集中です!

詳しくはWebページをチェック!!

(下のバナーをクリック!)

筑紫修学館の冬期講習はたくさんのキャンペーンがあります!

昨年度までも行っていたキャンペーンに加えて、

今年は「中2コアゼミ受験対策スタートキャンペーン」も追加されました!

とってもお得なこの冬に勉強を始めて、1年後に夢をつかみましょう!!

筑紫修学館には以下のコースがあります。

【筑修コアゼミ】

受講日や受講時間、受講科目を皆さんの予定に合わせて自由に選択できるコースです。

部活動や家族の用事などの予定を避けて日程を組むことができるので無理なく無駄なく受講できます。

また、全員一律のカリキュラムではなく、それぞれの得意・不得意や進度に合わせて学習計画を作成します。

得意な科目はどんどん先に進めて、苦手な科目はじっくり復習をするといった形で、自分に合った学習ができるコースです。

5教科を全体的に勉強したい人におすすめです!

【個別指導(九大パル・カルゴ)】

講師1人につき生徒2人までの個別指導のコースです。

科目の内容を指導するだけでなく、定期的にコンサルティングを行い、モチベーションを向上させて学習をサポートします。

授業中は先生が横についていてくれるので、わからない問題があればその場で質問して解決できます。

苦手な科目をピンポイントで授業してもらえるので弱点克服にピッタリのコースです。

この冬の頑張りで、将来の選択肢を広げよう!

【冬期講習入塾生募集中!】

詳しくはこちらをクリック!

現在小郡大保校は

・高校生個別指導「九大パル」と小学生中学生個別指導「カルゴ」

対面授業はほぼ満席となりました。

通塾の曜日や時間によってはご希望に添えない場合がございます。

・集団指導コアゼミ

中学生も高校生もまだまだ生徒募集中です!

みんなと切磋琢磨して学力を向上させましょう!

【小中高校生】自習室無料開放

詳しくはこちらをクリック!

校舎開館中は自習室を使い放題です!

一部時間帯は講師にわからない問題の質問対応も可能です!!

★各コースお申し込みは…

①お電話…0942-75-7000(小郡大保校直通)

②校舎LINE…以下QRコードから「○○参加希望」とメッセージをお送りください。

③ホームページお問合せフォーム

https://www.ganbari.com/pamphlet/

このブログはこんな人が書いています!

森 駿介

筑紫丘高校→九州大学理学部数学科卒業

塾講師歴11年 筑紫修学館歴12年

やっと気温が下がってきたと思ったら、今度はインフルエンザが大流行しています。

校舎からほど近い大原中学校では、昨日と今日の2日間、3年生は学年閉鎖となっています。

今回の期末試験の結果が、高校に送る内申点を大きく左右するため、

「期末試験が受けられなかった」という状況を可能な限り避けるための措置だと考えられます。

福岡県の最新感染状況

インフルエンザ

福岡県では2025年11/3~11/9の週の、定点当たり報告数が12.8となりました。

これは、昨年の同じ週と比べると約6倍の数値になっています。

注意報発令の基準が10、警報発令の基準値は30なので、現在は注意報発令中です。

地区別では 福岡地区で14.76、北九州地区で14.41、筑豊で6.67、筑後で6.95と、

特に福岡・北九州での流行となっています。

学級閉鎖は11/13までの累計で 63件と、前年同日時点より多くなっています。

これからも感染者数の増加が見込まれます。

効果的な予防・対策

1. 基本的な感染対策の継続

必要な場面では、マスクを適切に着用する

インフルエンザは飛沫感染するウイルスです。

飛沫感染を防ぐにはマスク着用が効果的です。

- ・不織布マスクを推奨(飛沫防止効果が高い)

- ・鼻からあごまでしっかりと覆う

- ・マスクに隙間ができないよう、ノーズワイヤーを鼻の形に合わせる

- ・使用済みマスクは適切に廃棄し、毎日交換する

手洗い・手指消毒を徹底する

インフルエンザウイルスは手指→粘膜を介した接触感染も多いため、手洗いは特に重要です。

- ・外出後、食事前、トイレ使用後は必ず実施

- ・30秒以上かけて丁寧に洗う

- ・指の間、爪の間、手首まで念入りに

- ・手洗いが難しい場面では、アルコール消毒液を活用する

効果的な換気

インフルエンザは密集空間で広がりやすいため、換気も有効な対策の一つです。

- ・30分に1回、5分程度の換気

- ・可能な限り2方向の窓や扉を開ける

- ・換気扇やサーキュレーターの併用

- ・CO2センサーがある場合は、1000ppm以下を目安に

物理的距離の確保

- ・人との距離は可能な範囲で確保する

- ・混雑する場所や時間帯を避ける

- ・会話時は飛沫に注意し、必要に応じてマスクを着用する

2. 適切な体調管理

免疫機能を整えておくことで、インフルエンザの感染予防や重症化予防につながります。

- ・十分な睡眠(7~8時間が理想)

- ・バランスの良い食事

- ・適度な運動

- ・過労を避ける

- ・適切な湿度管理(50~60%が理想的)

3. ワクチンの接種

インフルエンザワクチンは 発症予防・重症化予防に有効 です。

特に受験生・子ども・高齢者は早めの接種がおすすめです。

感染の疑いがある場合の対応

- ・無理せず自宅で休養をとる

- ・少しの症状でも医療機関を受診する

- ・他の人との接触を最小限に抑える

- ・水分補給をこまめに行う

- ・症状の変化に注意する

最後に

現在小郡大保校では、マスク着用やアルコールによる手指消毒、換気などの感染対策を行っています。

また、基本的には学級閉鎖となった場合は塾の授業も休みというのがルールですが、

今はテスト前ということもあり、特別にオンラインで授業や質問対応を行っています。

これからが冬本番。

適切な体調管理のもと、この季節を乗り切りましょう!

【冬期講習入塾生募集中!】

詳しくはこちらをクリック!

現在小郡大保校は

・高校生個別指導「九大パル」と小学生中学生個別指導「カルゴ」

対面授業はほぼ満席となっております。

通塾の曜日や時間によってはご希望に添えない場合がございます。

・集団指導コアゼミ

中学生も高校生もまだまだ生徒募集中です!

みんなと切磋琢磨して学力を向上させましょう!

【小中高校生】自習室無料開放

詳しくはこちらをクリック!

校舎開館中は自習室を使い放題です!

一部時間帯は講師にわからない問題の質問対応も可能です!!

★各コースお申し込みは…

①お電話…0942-75-7000(小郡大保校直通)

②校舎LINE…以下QRコードから「○○参加希望」とメッセージをお送りください。

③ホームページお問合せフォーム

https://www.ganbari.com/pamphlet/

このブログはこんな人が書いています!

森 駿介

筑紫丘高校→九州大学理学部数学科卒業